3-令和の活動

開催日をクリックすると該当する活動項目へジャンプします

[令和5年~6年の活動紹介]

開催日をクリックすると該当する活動項目へジャンプします

開催日をクリックすると該当する活動項目へジャンプします

開催日をクリックすると該当する活動項目へジャンプします

| 開催日 |

令和元年度の研修・行事 実施状況一覧 |

令和元年

[R01] 05月11日 |

・NPO法人ケアマネット21 定期総会

・同時開催 研修 :「高齢者介護における介護者の

ひきこもり問題やその支援について」 |

[R02] 06月01日

|

・研修会

講演:「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジャーの役割について」

講師:日本ケアマネジメント学会理事長 白澤 政和氏

シンポジウム:「地域包括システムの今」について |

| [R03] 07月28日 |

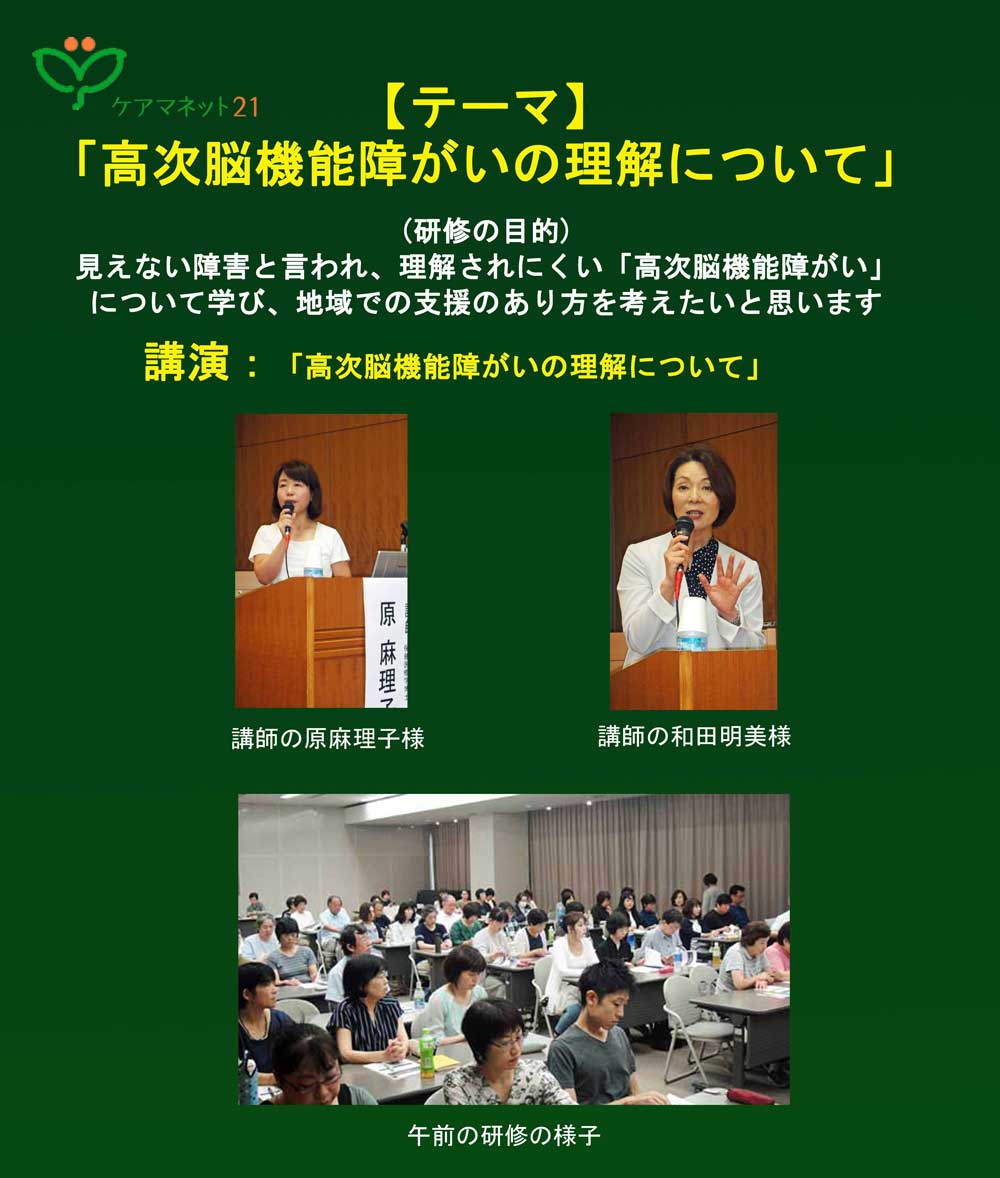

【講 演】 「高次脳機能障がいの理解について」

【シンポジウム】 「高次脳機能障がいを抱える方を地域で支えるために」

講師:国際医療福祉大学 作業療法学科保健医療学博士 原麻理子 氏

講師:高次脳機能障がい支援センター(福岡市)所長 和田明美 氏 |

| [R04] 08月01日 |

主任介護支援専門員 研修企画委員会

令和元年度 第1回会議 |

| [R05] 08月17日 |

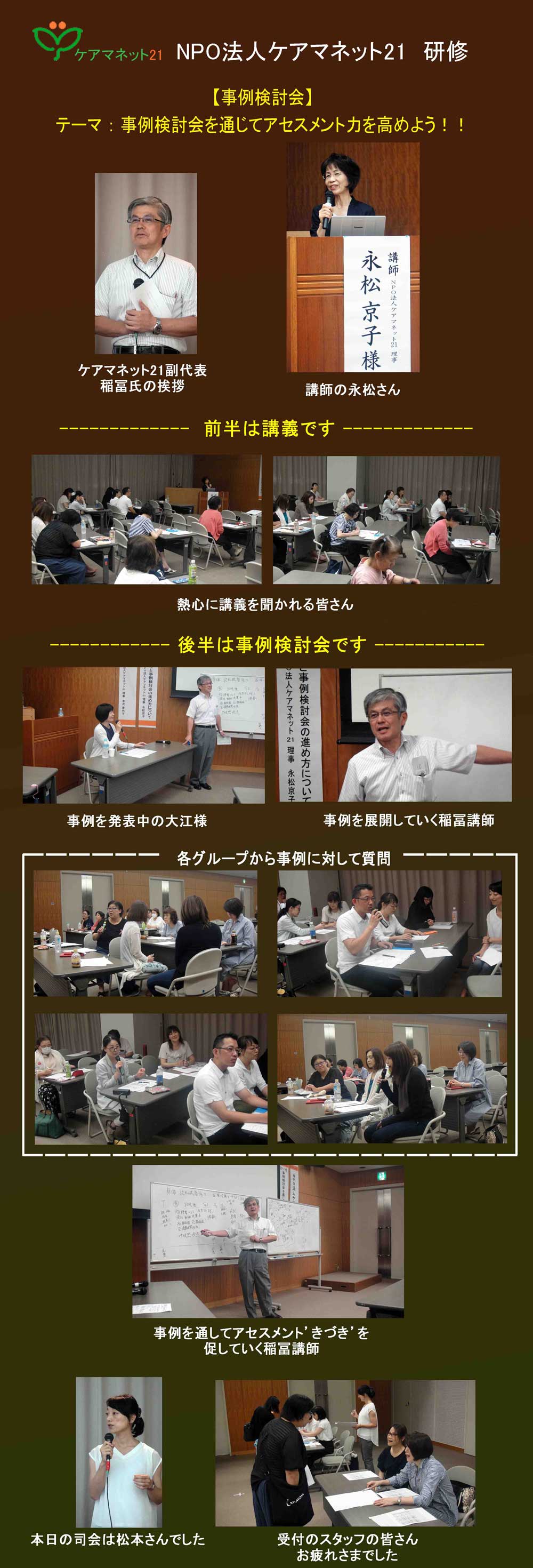

テーマ:第一回 「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!」

講義:アセスメントの重要性と事例検討会の進め方について

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

事例検討会

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子 |

| [R06] 10月12日 |

事例検討会:一般社団法人日本ケアマネジメント学会共催

「事例検討会」を通じケアマネジメントの質の向上や地域ケアの課題解決に向けた

取り組みを学ぶ |

| [R07] 10月26日 |

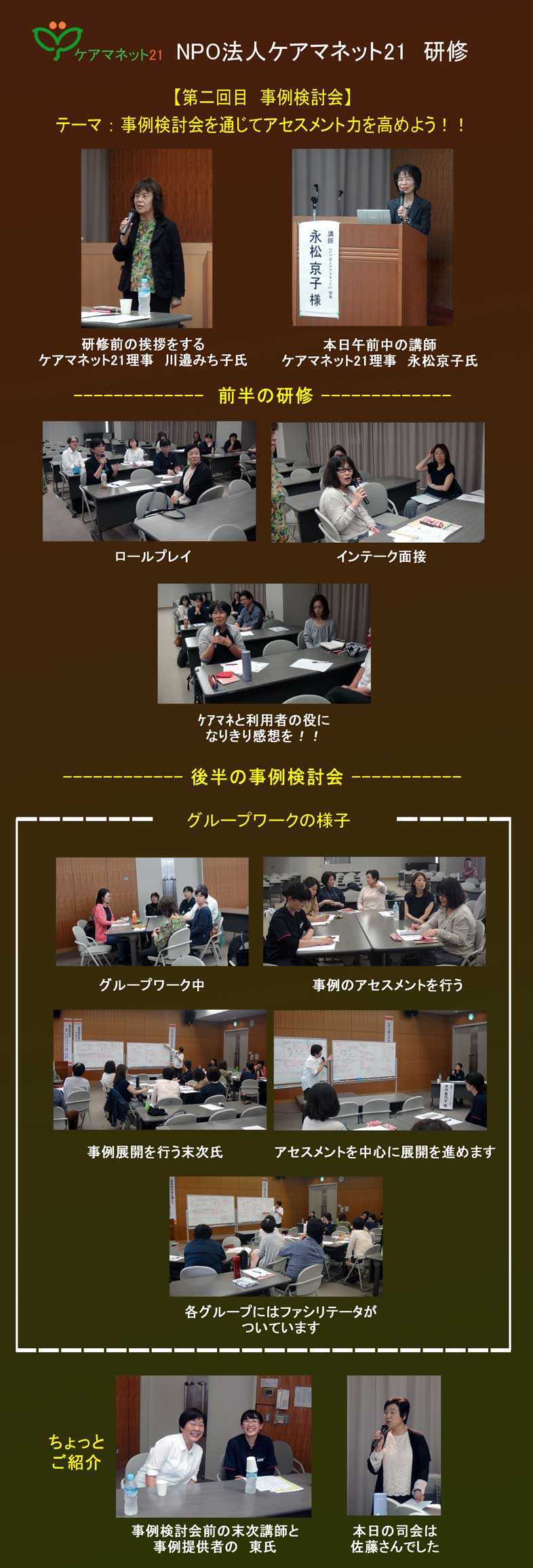

テーマ:第二回 「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!」

講義:アセスメントの重要性と事例検討会の進め方について

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

事例検討会

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子 |

| [R08] 11月16日 |

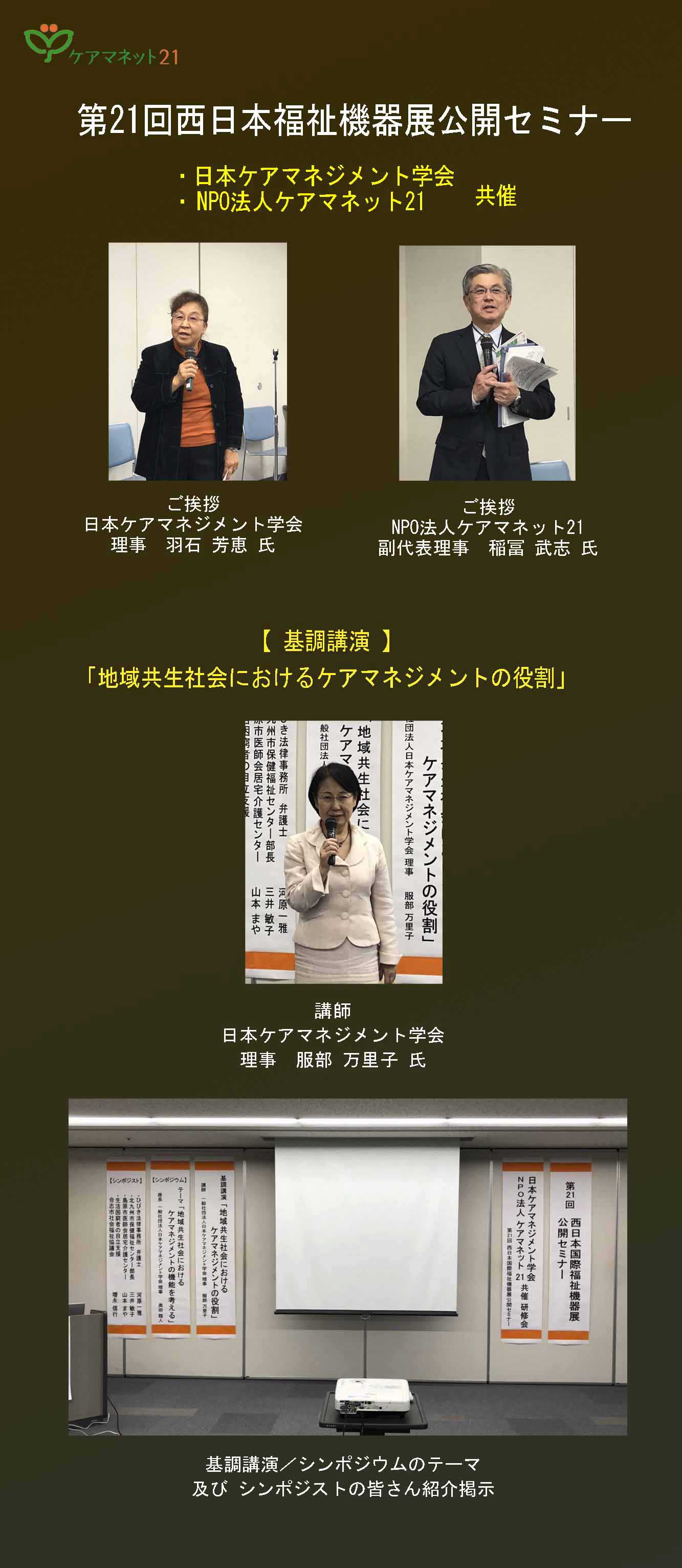

第21回西日本福祉機器展公開セミナ

講演とシンポジウム

「地域共生社会におけるケアマネジメントの役割と課題」

一般社団法人日本アマネジメント学会とNPO法人ケアマネット21の共催 |

令和2年

[R09] 1月17日 |

主任介護支援専門員 研修企画委員会

令和元年度 第2回会議 |

| [R10] 2月29日 |

主任介護支援専門員 事例検討会

令和元年度 第2回会議 |

令和6年~7年

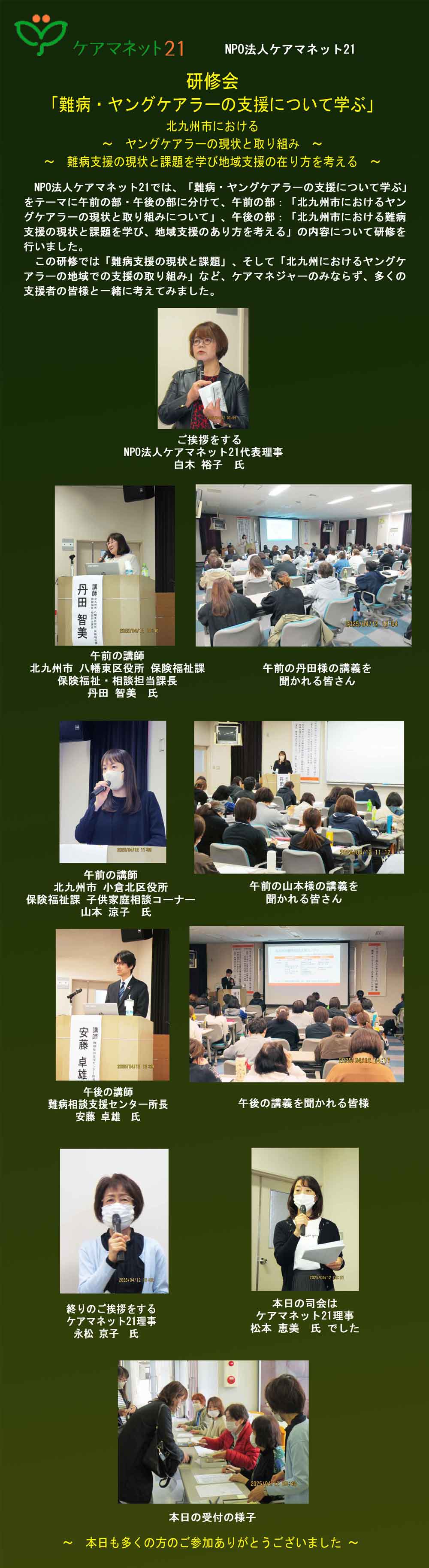

[R47] 令和7年4月12日 NPO法人ケアマネット21研修会

研修会の様子を掲載

【テーマ】 「難病・ヤングケアラーの支援について学ぶ」

【内容】 午前の部:

「北九州市におけるヤングケアラーの現状と取り組み」

講師:八幡東区役所保険福祉課 課長補佐 丹田 智美 氏

小倉北区役所保険福祉課 相談コーナー 山本 涼子 氏

午後の部:

「北九州市における難病支援の現状と課題を学び、

地域支援の在り方を考える」

講師:難病相談支援センター 所長 安藤 卓雄 氏

【日時】 令和7年4月12日(土)10時~15時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

*主任介護支援専門員更新要件の「研修受講証明書」を発行しました

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

今回は「難病・ヤングケアラーの支援について学ぶ」をテーマに午前の部・午後の部

に分けて、午前の部:「北九州市におけるヤングケアラーの現状と取り組みについて」、

午後の部:「北九州市における難病支援の現状と課題を学び、地域支援のあり方を考える」

の内容について研修をおこないました。

この度の研修では「難病支援の現状と課題」、そして「北九州におけるヤングケアラーの

地域での支援の取り組み」など、ケアマネジャーのみならず、多くの支援者の皆様と一緒に

考えることができました。

多くの方にご参加いただき有難うございました。

記

1. 日 時 令和7年4月12日(土)10時~15時

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

3. 研修内容 「難病・ヤングケアラーの支援について学ぶ」

【午前の部】「北九州市におけるヤングケアラーの現状と取り組み」

講師: 北九州市八幡東区役所保険福祉課 保険福祉相談担当課長 丹田 智美 様

北九州市小倉北区役所保険福祉課 子供家庭相談コーナー 山本 涼子 様

他 関係者 様

【午後の部】「北九州市における難病支援の現状と課題を学び、地域支援のあり方を考える」

講師:難病相談支援センター 所長 安藤 卓雄 様

研修会アンケート結果はこちらから

テーマ: 「難病・ヤングケアラーの

支援について学ぶ」 の研修に参加して

この度、「難病・ヤングケアラーの支援について学ぶ」のご講義に参加さていただき この度、「難病・ヤングケアラーの支援について学ぶ」のご講義に参加さていただき

ました。

ヤングケアラーは、令和6年6月12日子ども・若者育成支援推進法の改正が公布・施行

されたものであり、概ね30歳未満の者を中心としていること、そして、家族の介護その

他の日常生活の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者が対象であるとの

ことでした。

担っているケア等の内容や量(頻度・時間)そして責任の度合いが問題であり、また課題は一つでは

なく、その背景も様々。

そもそも本人がどのように感じているのかが重要で、本人の意思を尊重し、多機関・多職種と連携を図り

進めて行くことが大切とのお話でした。

自分自身関わったことがなく、小倉北区だけでもほぼ毎日20件以上の報告があることに驚きました。事例

をもとにしたお話や実際の体験を聞くことは初めてで「連携支援十か条の連携して行う支援の在り方・姿勢」

はとても分かりやすく。考え方がよく理解できました。

午後からのご講義は難病支援についてで、難病対策をすすめることになったのは、昭和39年、スモン病

の集団発生が社会問題になったことが発端の一つであり、平成27年に法律として施行されたとのこと。

それにより医療費助成となったことは大きく、診断直後、サポートが受けられるようにパンフレットを配布し

たり啓発やフォローが大切とおっしゃっていました。

病気により症状も状態もその方により違いはあるでしょうが、目標とするものは、「誰もが地域でくらして

いけるように」であり、受けられる支援は受け、声を上げることは上げよう、と講師の言葉がありました。

伝えきれない思いや、目に見えない思いは、対話が何より重要で、出会った方々の声を届けて下さい、

支援の真髄です、とのお話しでした。

今回のご講義は講師の方々が、実際に関わり、体験されたことであり、心に響くことばかりでした。学んだ

ことは多く、今後の支援につなげていきたいと思います。資料には載っていないことから得たものがたくさん

あり、この場に参加させていただいたことを心より感謝いたします。

ありがとうございました。

すざくケアマネジメント 上田 美弥子

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

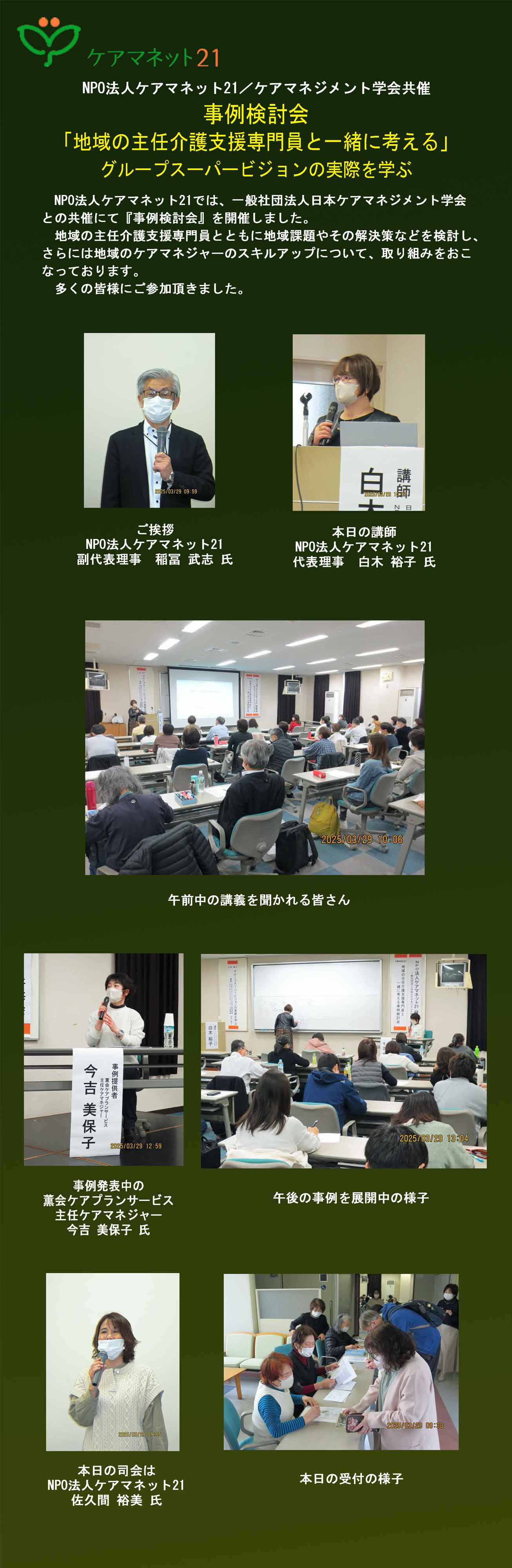

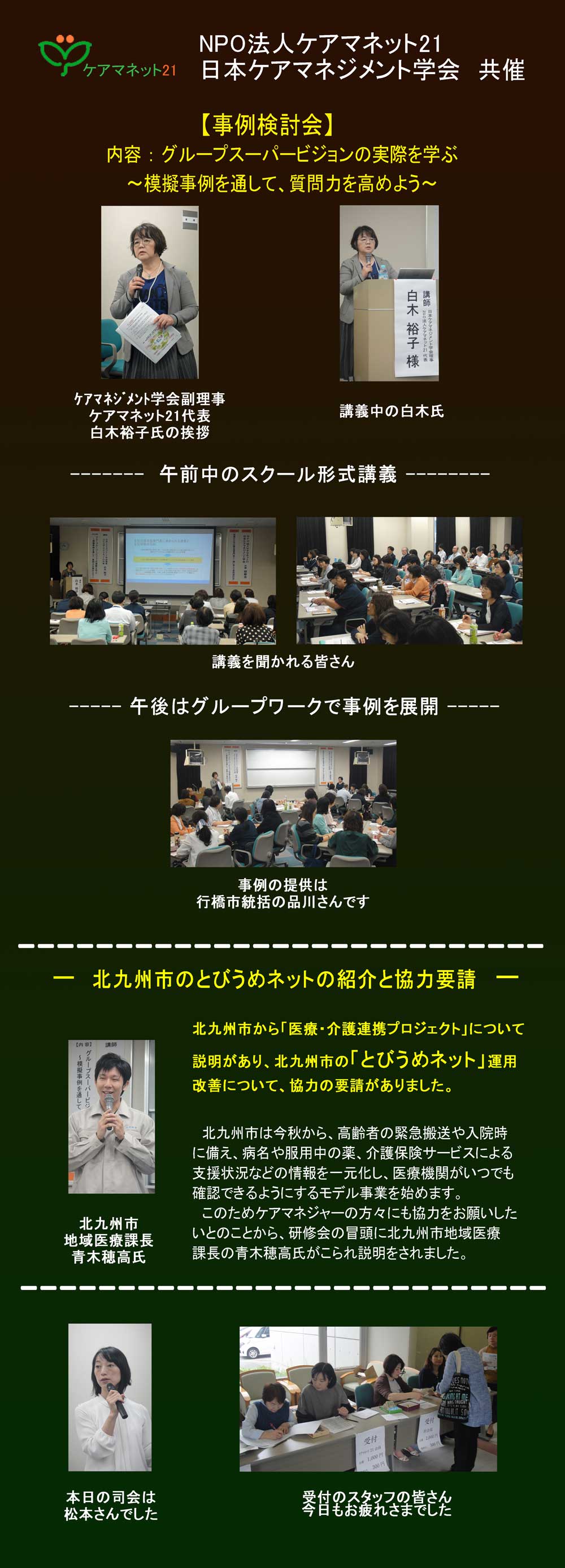

[R46] 令和7年3月29日 NPO法人ケアマネット21研修会

日本ケアマネジメント学会共済

【テーマ】 「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える

事例検討会」

【内容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【日時】 令和7年3月29日(土)10時~15時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【講師】 NPO法人ケアマネット21 代表理事

白木 裕子 氏

*主任介護支援専門員更新要件の「研修受講証明書」を発行しました

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて

『事例検討会』を開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域の

ケアマネジャーのスキルアップについて、取り組んでいます。

多くの皆様にご参加頂きました。

記

1 日 時 令和7年3月29日(土)10時~15時

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

4 講 師 NPO法人ケアマネット21代表理事 白木 裕子 氏

研修会アンケート結果はこちらから

テーマ: 「地域の主任介護支援専門員と

一緒に考える事例検討会」 の研修に参加して

今回、主任ケアマネ更新要件の法定外研修の為、初めて、NPO法人ケアマネット21の 今回、主任ケアマネ更新要件の法定外研修の為、初めて、NPO法人ケアマネット21の

研修会に参加させて頂きました。

テーマ「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」という事で、午前は

白木先生による講義を聴かせて頂き、とても理解し易く、斬新でたくさんの情報が得ら

れ、ありがとうございました。

(東京都の居宅介護支援事業所への補助金などの充実には驚きました。)

講義内容では事例理解ポイント、「2.広く情報収集する-事例の全体像の把握」の中で、

[④生活歴の聞取り方]利用者が語りたい情報だけでなく、語りたくないもの、語る意味、

語らない意味、それらを受け止めながら生活歴を拝聴しながら事例検討会に臨むことが大切。

この中で特に印象的に感じた事は、「語らない意味」を考える。語らないからスルーするのではなく、

語らない意味・理由を想像し少しでも理解出来るように考える事で、利用者の本当の気持ちや思いに

近づき、本人の意思決定支援に繋げれるように業務に励みたいと思いました。

今回、事例提供して頂いたケアマネジャーの相談内容は、「利用者への支援終了後、支援方法は正しかった

のでしょうか?利用者の本当の思いや希望・意思決定は正しく理解し、支援が出来ていたのでしょうか?

何かモヤモヤ感が残っています・・。」と言う内容でした。

ケアマネジャーの誰もが支援途中や支援終了後、振返りの際に、葛藤し思い悩む事ではないでしょうか?

事例検討会へ参加する事で情報収集の再確認や様々な考え方や視点・意見などや主任ケアマネジャーが一緒

に考え導く事により、新たな発見や気付きが行え、今後の成長に繋がる為、事例検討会が重要かつ必要

な事を再認識しました。

意思決定支援の知識や理解が広く多くの人に浸透する必要性を強く感じました。

私も主任ケアマネジャーとしての役割を果たせられるように努力して行きたいと思います。

研修をご準備くださった白木先生およびスタッフの皆様、ご講義いただきました講師の皆様に

心より感謝申し上げます。有難うございました。

ケアプランサービス蒼穹 大岩 寛

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

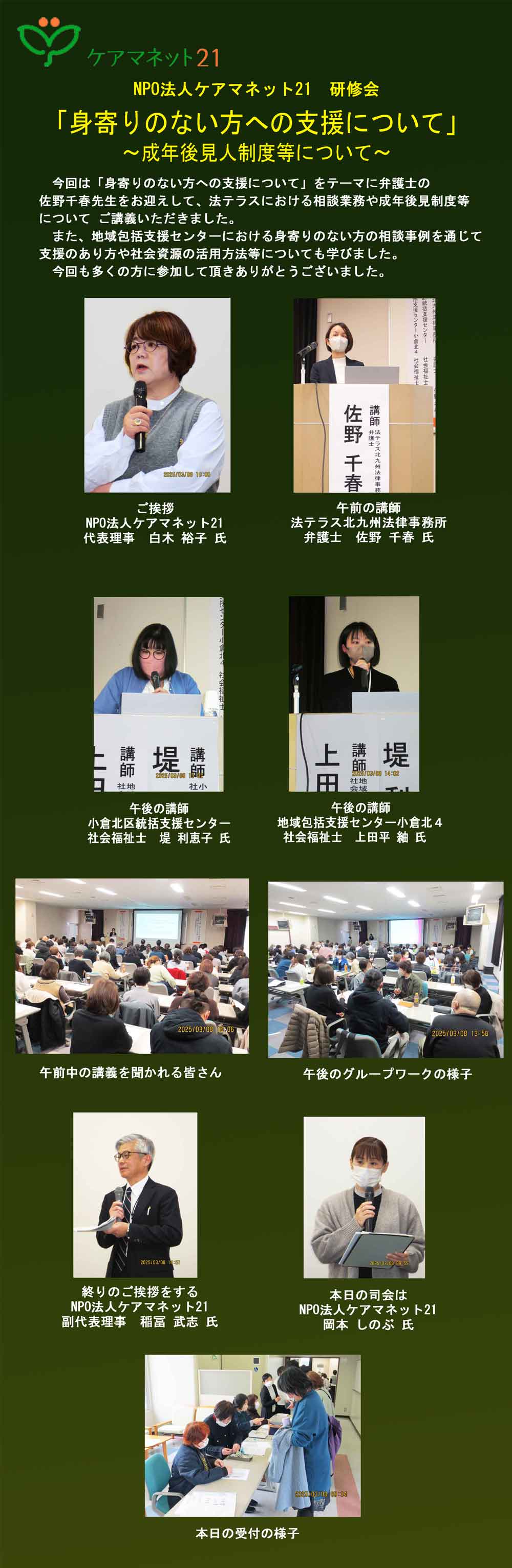

[R45] 令和7年3月8日 NPO法人ケアマネット21研修会

テーマ:「身寄りのない方への支援について」

~成年後見人制度等について~

【講師】 法テラス北九州法律事務所

弁護士 佐野 千春 氏

小倉北区統括支援センター

社会福祉士 堤 利恵子 氏

地域包括支援センター小倉北4

社会福祉士 上田平 紬 氏

【日時】 令和7年3月8日(土)10時~15時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療センター 鴎(かもめ)ホール

※終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

NPO法人ケアマネット21では、題記の研修会を開催しました。

今回は「身寄りのない方への支援について」をテーマに弁護士の佐野千春先生を

お迎えし、法テラスにおける相談業務や成年後見制度等についてご講義いただき

ました。

また、地域包括支援センターにおける身寄りのない方の相談事例を通じて支援の

あり方や社会資源の活用方法等について学びました。

記

1. 日 時 令和7年3月8日(土)10時~15時(受付9時30分)

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3. 研修内容 「身寄りのない方への支援について」

4. 講師 法テラス北九州法律事務所

弁護士 佐野 千春 氏

小倉北区統括支援センター

社会福祉士 堤 利恵子 氏

地域包括支援センター小倉北4

社会福祉士 上田平 紬 氏

5. ※終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

研修会アンケート結果はこちらから

「身寄りのない方への支援について」

~成年後見人制度等について~ の研修に参加して

この度 弁護士である佐野先生から法テラスへの相談や成年後見制度について詳しく講義を

受ける事が来ました。

私自身、成年後見制度に繋げていった事例(経験)が少なく聞きなれない言葉もありましたが

研修の(終板 後半)になる頃にはだんだんと頭の中が整理でき、理解する事が出来ました。

近年では身寄りのない方の市長申し立て等増加傾向にある事を知りました。また、生きてい

る間の後見事務だけでなく、死後の事務についての流れ等 日頃関わる事が殆どない事につい

て知る事が出来ました。

実際には法テラスへの申請は少ないが、弁護士の相談から契約までの申し込み方法や代理人

にかかる費用などの制度を理解し、まだまだ制度を知らない利用者へ繋げていきたいと思います。

午後からは事例を通して社会福祉士の方から専門的な立場から研修を受け、個人ワークや

隣どうしで意見交換を行い、回答を導く事で、成年後見制度への手続きやその方にとって必要

な支援等を考える事が出来ました。

後見申し立てに繋げて行く為の必要な情報を収集したうえで、申し立てを行い制度を上手く

活用する事。

成年後見制度について、利用者本人が自ら利用したい、申し立てを行いたい等の判断が

出来るよう早めの意思決定が出来るように支援していく事も必要だと思いました。

介護支援専門員として本人の考えや思いをくみ取る事が出来るよう向き合い、職場内でも

チームで情報共有し対応していけるよう今後の支援に活かしていきたいと思います。

このような研修を開催していただいた講師の皆様、ケマネット21理事の皆様ありがとうござい

ました。

長峡高齢者相談支援センター 鹿嶋 和代

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R44] 令和7年1月25日 「NPO法人ケアマネット21研修会」

「高齢者の虐待とカスタマーハラスメント」

【内容】 テーマ

第一部「高齢者の虐待について」

~北九州市の現状と課題等について~

第二部「カスタマーハラスメント対策研修」

~利用者や家族からのハラスメントの対処方法~

【講師】 第一部 北九州市保険福祉局 介護保険課長 齋藤 渉 氏

第二部 元 北九州市社会保険福祉研修所 研修・企画指導監 新川 泰則 氏

【日時】 令和7年1月25日(土) 10時~15時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療センター 鴎(かもめ)ホール

※ 終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

記

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

今回、第一部では北九州市の在宅や施設における高齢者虐待の現状や課題を知り、高齢者の

尊厳の保持と権利擁護について学び、支援のあり方等考えました。

第二部では、介護現場における「カスタマーハラスメント」の対処方法等について学びました。

1 日 時 令和7年1月25日(土)10時~15時(受付9時30分)

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、

地域包括支援センター等の方々。

4 講 師 第一部:北九州市保健福祉局

介護保険課長 齋藤 渉 氏

第二部:元 北九州市社会福祉研修所

研修・企画指導監 新川 泰則 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「高齢者の虐待について」 「カスタマーハラスメント対策研修」

の研修に参加して

この度、高齢者虐待に関する研修を受講し、改めて介護支援専門員としての責務

の重さを実感しました。

研修では、高齢者虐待の定義や種類(身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、

介護・世話の放棄など)について詳しく学びました。また、虐待の背景には、介護者

の孤立やストレス、知識不足などが影響していることが多いと知り、早期の気付きや

支援が重要であると再認識しました。

特に印象に残ったのは、虐待を防ぐためには「地域や関係機関との連携」が不可欠

であるという点です。虐待の兆候に気付いた際、適切な対応を迅速に取るためには、

行政や包括支援センター、医療機関との情報共有が大切であり、普段からのネットワークづくりが大切で

あると感じました。

今後は、日々の業務の中で利用者や家族の状況に注意し、小さな異変にも敏感に対応できるよう心掛け

たいと思います。また、介護者への支援や相談体制の整備にも積極的に関わり、高齢者の方が安心して

生活できる環境づくりに貢献していきたいと考えています。

カスタマーハラスメントの研修では、定義や具体的な事例を学び、理不尽な要求や暴言、過度なクレーム

が職員の心身に与える影響について考えさせられました。特に、介護現場では、利用者本人だけでなく

家族からの要求や圧力がエスカレートするケースも多く、対応の難しさを痛感しました。

印象に残ったのは、「組織的な対応の必要性」です。感情的な対応を避け、冷静かつ適切に対応するた

めには、個人で抱え込まず、上司や関係機関と連携を取りながら組織として対応することが不可欠だと感じ

ました。また、ハラスメントを受けた際の具体的な対処方法や、心理的負担を軽減するためのセルフケアの

重要性についても学ぶことができました。

今後は、研修で得た知識を活かし、冷静で適切な対応を心掛けるとともに、ハラスメント防止のための

環境づくりにも取り組んでいきたいと考えています。また、職場内での情報共有や相談体制を構築し、安心

して働ける環境を整えることが、最終的には利用者や家族にとっても良いサービス提供につながると感じま

した。

今回の研修を通じて学んだことを日々の業務に活かし、適切な対応力を身につけながら、より良い介護

支援の実践に努めていきたいと思います。

株式会社 ホットウィル ケアプランセンター

センター長 福田 信幸

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

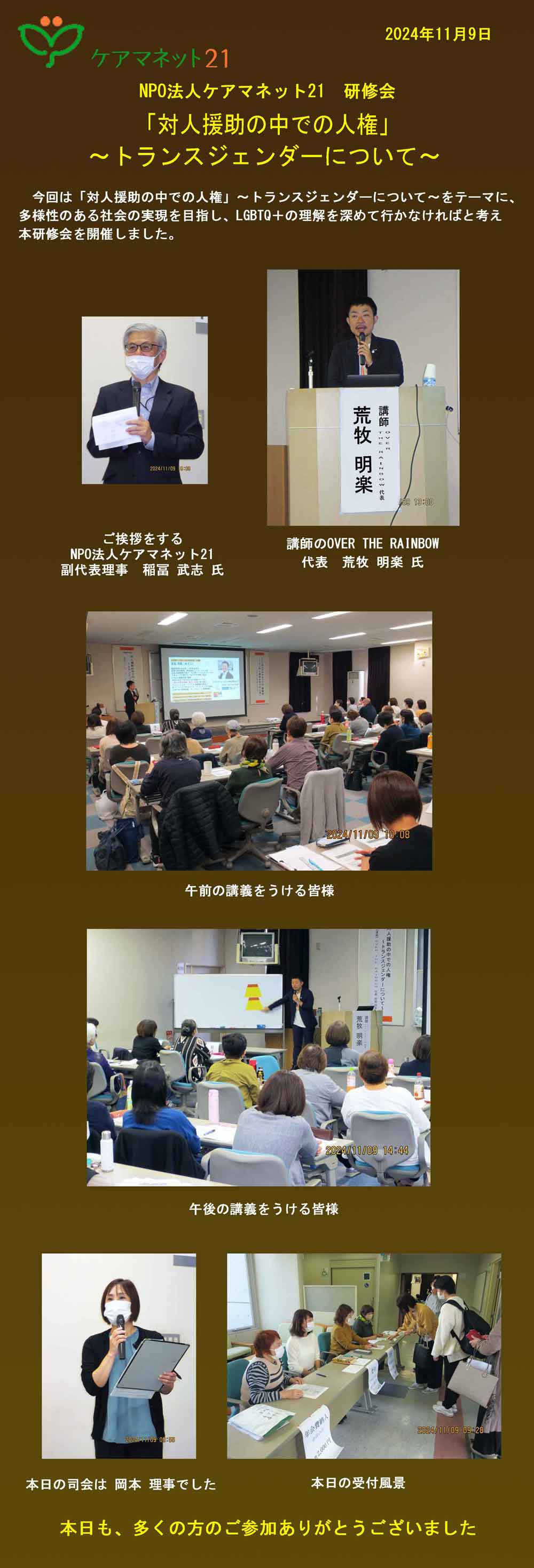

[R43] 令和6年11月9日 「NPO法人ケアマネット21研修会」

テーマ:「対人援助の中での人権」

【内容】 「対人援助の中での人権」

~トランスジェンダーについて~

【講師】 OVER THE RAINBOW 代表 荒牧 明楽 氏

【日時】 令和6年11月9日(土) 10時~16時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療センター 鴎(かもめ)ホール

※ 終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

記

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

今回は、{対人援助の中での人権」 ~トランスジェンダーについて~ をテーマに、多様性の

ある社会の実現を目指し、LGBTQ+の理解を深めていければと考え研修会を開催しました。

今回も多くの方にご参加いただき有難うございました。

1 日 時 令和6年11月9日(土)10時~15時

2 会 場 小倉医師会介護サービス総合センター

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

所在地:北九州市小倉南区春ヶ丘10-14

3 研修内容

テーマ:「対人援助の中での人権

」

~トランスジェンダーについて~

4 講 師 OVER THE RAINBOW 代表 荒牧 明楽 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「対人援助の中での人権」

~ トランスジェンダー ~ の研修に参加して

・今回、「LGBTQ+の人権とアンコンシャスバイアス」の研修を受講させて頂きました。最近よく

LGBTと言う単語は耳にしますが実際どう言う方のどんな事なのだろうと思っていました。

午前中は講師の先生の講義でした。初め、先生から横文字が多く使われているので戸惑わないで

下さいと言われ講義を聞いて行く内に、正直戸惑い研修資料を行ったり来たりし、これはこう言う意味

だったのだと思いながら聞きあっと言う間に時間が過ぎてしまいました。

午後からはゲームと言う名の演習がありました。他人の発言に対して褒める、一見簡単な様で30秒間

褒め続けるのは大変でした。褒められると誰しもが嬉しいとは思いますが、褒められ慣れていない自分に

とってはむず痒い時間でした。

また、見た目が男性、女性の洋服を着た方からトイレの場所を聞かれた際どう答えますか?と言う場面

がありました。遠い昔の新人教育の際、相手の思いを確認する様に習った気がし咄嗟に「女性用ですか?

男性用ですか?」と発言しかけ…いや見た目と洋服が違う方にそう言う聞き方はできないな?と考えていた

時に、回答としては「女性用は〇×、男性用は△□にございます」と両方話す事がベストとの事でした。

ちょっとした配慮で相手が傷つかない、他人への配慮の必要性を感じました。

私も、日々の生活の中で知らず知らず自分の無意識な決めつけで、相手を傷つけている事があるかも

しれません。 今後は勝手な決めつけを控え傾聴の姿勢を持って接して行きたいと思います。

本日はこの様な学びの機会を頂きありがとうございました。とても貴重な一日でした。

みやこ町地域包括支援センター 松本 恵美

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R42] 令和6年10月26日 「NPO法人ケアマネット21研修会」

「地域包括システムの深化を考える」

「地域リハビリテーションの今」

【内容】 午前 「ケアマネジメントの危機とその再興に向けて」

講師:日本ケアマネジメント学会理事長 白澤政和氏

午後 「北九州市地域リハビリテーション支援センターの取り組み」

講師:北九州市西部リハビリテーション支援センター理学療法士 田原 殻 氏

午後 「すこやか住宅改造助成制度 改造事例とその効果」

講師:北九州市すこやか住宅推進協議会 作業療法士 角崎 理栄子 氏

【日時】 令和6年9月21日(日) 10時分~15時分

【会場】 西日本展示場 AIM3F会議室 314・315会議室

所在地:北九州市小倉帰宅浅野3丁目8-1

※ 終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

記

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

2040年に向けて75歳以上の後期高齢の増加、85歳以上の要介護者の増加

や現役世代の急減が見込まれています。

2024年度介護報酬改定の基本的な視点では地域包括ケアシステムの深化・

推進、自立支援・重度化防止に向けた対応が求められています。

NPO法人ケアマネット21では、地域包括ケアシステムの要であるケアマネ

ジメントおよび住み慣れた地域で暮らし続けるリハビリテーションについての

研修会を以下の通り開催いたしました。

介護保険事業所他 多くの皆様のご参加をいただきありがとうございました。

1 日 時 令和6年10月26日(土)10時~15時

2 会 場 西日本総合展示場 AIM3F会議室 (314・315会議室)

北九州市小倉北区浅野3丁目8-1

3 研修内容

午前の部:10:00~12:00

演題:「ケアマネジメントの危機とその再興に向けて」

講師:日本ケアマネジメント学会理事長 白澤 政和 氏

午後の部:13:00~15:00

演題:「北九州市地域リハビリテーション支援センターの取り組みについて」

講師:北九州市西部リハビリテーション支援センター理学療法士 田原 毅 氏

演題:「すこやか住宅改造助成制度 改造事例とその効果」

講師:北九州市すこやか住宅推進協議会作業療法士 角崎 理栄子 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「地域包括システムの深化を考える」 と

「地域リハビリテーションの今」 の研修に参加して

このような貴重な研修会を開催をしていただいた講師の皆様、ケアマネットの皆様、 このような貴重な研修会を開催をしていただいた講師の皆様、ケアマネットの皆様、

ありがとうございます。

午前の演題である「ケアマネジメント危機とその再興に向けて」白澤先生から

介護支援専門員が置かれている現状(総数や処遇等・離職)。

また、今後のケアマネジメントの方向性を導いて頂きました。

① ケアマネジャーは「何でも屋」か!?

今回の研修において、ケアマネジャーが自ら利用者宅の電球を取り替えたりと

何でも屋の側面がある。

これらの業務は、家族内外に依頼する社会資源がなく、何でも屋にならなければ、

利用者の在宅生活が守れない為に行うものである。

その意味では、ケアマネジャーは利用者の在宅生活を守る最後の砦である。

勿論、その後、地域ケア会議や生活支援コーディネーターへの連携へと繋いで行きます。

ケアマネジャーなら、これはケアマネジャーの業務ではないと感じる事が幾度とあります。

個々の生活環境は違いますが依頼する社会資源がない場合は介護保険外であっても繋げていて行く

大切さを再確認しました。

先生から、できる限り長い在宅生活を支えるには、ケアマネジメントは介護保険制度の枠を超えて支援する

必要があると教わりました。

② 次に、私としては聞き慣れない言葉である空間的連続性支援である。

利用者を中心とした家族全体への空間的な支援を行って行くことが求められる(空間的連続性)

介護保険法の目的は、自立支援・尊厳の保持である。家族支援が含まれていない。

家族を支えるケアマネジメントのアセスメントにおいても介護者のアセスメントも重要である。

家族支援のポイントは、個々の家族支援のストレングスを支援する。地域のストレングスを活用する。

家族病理学からの家族レジリエンスの発想の転換が重要である事を教わりました。

③ 利用者の時間的な変化に合わせた支援を行って行く事が求められる(時間的連続性)

またしても、始めての言葉である。

介護支援専門員は様々相談機関や相談担当者が連携をし、家族全体のケアプランを作成し実施して行く。

従来から医療・福祉のサービスやサポートを連携して行くことに加えて、相談機関間での連携が求められて

いる。

白澤先生から利用者の空間的。時間的連続性を支えるケアマネジャーであれば、利用者の在宅生活を

守る最後の砦である事を教わりました。

午後から、北九州市地域リハビリテーション支援センターの取り組みについて研修を受けました。

私は北九州市の居宅介護支援事業所に勤務していませんが、北九州市はリハビリに関する相談支援体制

が地域により2ヵ所ある等、連携の充実に羨ましく思いました。

次にすこやか住宅改造助制度について、この事業も北九州市の制度です。

介護保険住宅改修で20万円プラス、上限30万円で最大50万円

介護保険の住宅改修は軽微の工事。住宅改造は大がかりの工事と捉えているとの事。

目的は、日常生活の自立・住宅改造での事故防止・介護者の介護負担軽減・生活圏の拡大です。

本人の自立支援や介護者の介護負担軽減に繋がる工事が対象である。

以上、この研修会を通して、地域包括ケアシステムの要であるケアマネジメントの在り方。

また住み慣れた地域で暮らすにあたってのリハビリテーションや住宅改造助成制度について勉強をさせて

頂きました。

今後の業務に活かして行きたいと思います。

ありがとうございました。

エールケアプランサービス 谷口洋一

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R41] 「NPO法人ケアマネット21 研修会」

令和6年9月21日 「若年性認知症について学ぶ」

~本人とその家族の声から支援の現状と課題を学ぶ~

【内容】 「若年性認知症について学びます」

【講師】 1. たろうクリニック院長 内田 直樹 氏

2.北九州市認知症支援・介護予防課

認知症支援担当係長 深家 智美 氏

3.当事者 沼田 賢一郎 氏

4.ご家族 沼田 眞由美 氏

【参加者】 居宅介護支援事業所のみならず、入所系サービス、通所介護など

多くの方に参加していただきました。

【日時】 令和6年9月21日(日) 10時分~15時分

【場所】 小倉医師会介護サービス総合センター

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

所在地:北九州市小倉南区春ヶ丘10-14

※ 終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

記

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

今回は「若年性認知症」をテーマに、たろうクリニック日明院長の内田直樹先生を

お迎えし、若年性認知症について学びました。

午後からは北九州市認知症支援・介護予防課より、北九州市における若年性認知症の

支援の現状と社会資源などを学ぶとともに、当事者と家族の声から私たちの支援の在り方

について考えてみました。

居宅介護支援事業所のみならず、入所系サービス、通所介護など多くの方々のご参加を

いただき有難うございました。

1.

日 時 令和6年9月21日(土) 10時~15時

2.

会 場 小倉医師会介護サービス総合センター

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

所在地:北九州市小倉南区春ヶ丘10-14

3.

研修内容 『若年性認知症について学ぶ』

4. 講 師 1.たろうクリニック院長 内田 直樹 氏

2.北九州市認知症支援・介護予防課

認知症支援担当係長 深家 智美 氏

3.当事者 沼田 賢一郎 氏

4.ご家族 沼田 眞由美 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「若年性認知症について学ぶ」 の研修に参加して」

以前zoomでの講義を受け、大変勉強になった内田先生のお話をお聞きしたくて 以前zoomでの講義を受け、大変勉強になった内田先生のお話をお聞きしたくて

今回の研修会に参加しました。若年性認知症の特徴と本人・家族の現状、困りごと、

情報や制度、就労支援など幅広く学ぶことが出来、私たちケアマネジャーが支援

制度やサービス情報を収集し一緒に考えていく姿勢をもつことの重要性を改めて

感じました。

年齢を重ねると誰でも認知症の状態になる:みんなの認知症(自分もなる、家族も

なる、友人もなる)と捉え、認知症を恐れず備えることが重要であり、障がいの考え

方を医学モデル(障がいを減らす)と社会モデル(社会的環境との関係で生ずる)で捉え、改善可能

な部分に働きかけることが 支援の基本であることを学びました。

同時に、車いす生活の熊谷晋一郎先生の「障がい者の自立支援活動は依存先を親や施設以外に拡げる

運動」というメッセージを受け、今の社会がいかに健常者中心の環境となっており依存して生活している

か、自分には見えていなかった部分に気づけました。

認知症の方の行動をBPSDではなくチャレンジング行動と捉えるよう支援現場の意識を変え、私たちの

社会のあり方を変え認知症の人が生き生きと暮らせる社会を実現できるよう取り組む。

大きなテーマではあるけれども、一人ひとりが自分のこととして捉え行動しなければならないと思います。

意思決定支援について、在宅では死が敗北ではなく、安らかに死ねないのが敗北。本人の意思が最期

まで尊重されるようACPのタイミングを逃さないようチームとして関わっていこうと思いました。

若年性認知症の北九州市の状況についても講義あり、39歳で診断を受けた丹野様の医療介護従事者

に向けたメッセージ「支援する・されるでなく共に生きるパートナーとして言葉のキャッチボールをして

ほしい」という言葉に、今までの自分の関わり方が本人主体でなく家族主体になっていたのではないかと

反省しました。

又、認知症の御本人である沼田様ご夫婦の出会いから結婚、仕事、認知症診断を受け現在の活動に至

るまでの歴史と心情をお話頂き、お二人の寄り添う姿と聴衆に向けて繰り返す感謝の言葉が大変印象的で

感銘を受けました。

長生きすれば、いずれ訪れる認知症・・自分の家族や社会との関わり方や仕事との向き合い方など、

今後の人生を見つめなおす大変有意義な時間を頂きました。

このような機会を作って下さったケアマネット21の方々、講師の皆様、ありがとうございました。

医療法人慈恵睦会 ケアプランサービスむつみ 平野 恵梨

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R40] 「NPO法人ケアマネット21 研修会」

令和6年8月25日 「精神疾患について学ぶ」

~精神疾患の方の在宅支援や医療連携の在り方について~

【内容】 「精神疾患の方やその家族に対する支援のあり方、

精神科受診や入院形態等について学び、地域の現状や

課題等一緒に検討しました」

【講師】 日明病院 副院長 永井 宏 氏

【参加者】 居宅介護支援事業所のみならず、入所系サービス、通所介護など

多くの方に参加していただきました。

【日時】 令和6年8月25日(日) 10時分~15時分

【場所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

※ 終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

記

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催しました。

今回は「精神疾患について学ぶ」をテーマに、日明病院 副院長 永井宏先生をお迎えし、

精神疾患の方の在宅支援や医療連携のあり方について学びました。

ご利用者の方が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、精神疾患の方やその家族

に対する支援のあり方、精神科受診や入院形態等について学び、地域の現状や課題等を皆さん

一緒に検討しました。

居宅介護支援事業所のみならず、入所系サービス、通所介護など多くの方のご参加を

いただき 有難うございました。

1.

日 時 令和6年8月25日(日) 10時~15時 (受付9時30分)

2.

会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鷗(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3.

研修内容 『精神疾患について学ぶ』

講師: 日明病院 副院長 永井 宏 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「精神疾患について学ぶ」 の研修に参加して」

~精神疾患の方の在宅支援や医療連携のあり方について~ の研修を終え

「高齢者に多い精神疾患」と言えば、「認知症」や「うつ病」の印象がありました

が、今回の講義で「適応障害」「心気症」「うつ病」の違い、「統合失調症」と

「老人性妄想症」の違い、高齢者の睡眠問題、各々疾患の薬の効果・副作用に

ついて現場の「ある、ある」と思われる具体例を通してわかりやすく、講義してい

ただきました。

私は、40年前精神科の看護師であったため、病名、薬の処方方法、精神科病院

の建物の構造の現状、変遷も知ることができ、医療進歩も強く感じました。

午後からのグループワーク「精神疾患利用についての困りごと」について話し合い

「病院連携の必要性」「精神科受診の方法の困難さ」「地域との連携方法」

「本人家族とのコミュニケーション手法」について事例を通して、再度考えることができました。

事例発表時白木会長のホワイトボードのポイント記入、事例ポイントを発表者に切れある口調で具体的に

確認し、講師へ説明、最後に事例の解決策を時間内にまとめていく手順は、現在介護講師をしている私に

とってとても勉強になりました。

今後ケアマネジャーも利用者家族のため、医療、地域、行政と連携をはかることはもちろんですが、利用者

、家族、ケアマネジャー等の意見を親身に傾聴、受容し、一緒に解決していただける永井宏先生のような

医師が多数いていただけることも重要なポイントではないでしょうか。

今回の研修で、今後 私は介護スタッフ育成にあたり、「医療との連携」「疾患の理解」本人、家族のコミュニ

ケーション」「インフォーマルサービス」について私自身も勉強したいと思いました。

現場にもとずく研修、本当にありがとうございました。

介護講師 前原 信子

「研修の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R39] 「NPO法人ケアマネット21 研修企画委員会 会議」

【研修内容】 「令和6年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 会議」

地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催しました

本会議については、特定事業所加算算定要件の「企画段階からの参画」と

することについて、保険者である北九州市と協議の結果、「算定要件を満たす」

ことを確認しております。

【参加資格】 主任介護支援専門員

【日時】 令和6年8月6日(水) 18時30分~20時00分

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和5年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会

会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキル

アップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り

組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する

事を目的として開催しました。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には

「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階

からの参画」が求められています。

「研修・企画会議の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R38] 「NPO法人ケアマネット21 6月30日 研修会」

テーマ:「ケアマネジャーが知っておく

!医療保険制度改正について」

・令和6年6月の医療保険制度改正を学ぶ

・医療と介護の連携のための留意点を理解する

*主任介護支援専門員更新要件の「研修受講修了書」を発行しました。

令和6年度は医療保険・介護保険・障害のトリプル改正の年度です。

介護保険改正は4月からの実施になりましたが、本年度より医療保険制度改正

(訪問看護も含む)は4月から6月に変更されました。

ケアマネット21では医療と介護の連携において、学んでおく必要のある医療保険改正

についての研修会を開催しました。

1 日 時 令和6年6月30日(日)10時~15時

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 研修内容 「ケアマネジャーが知っておく!医療保険制度改正について」

・令和6年6月の医療保険制度改正を学ぶ

・医療と介護の連携のための留意点を理解する

講師: NPO法人アマネット21副代表理事 稲冨 武志 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「ケアマネジャーが知っておく!医療保険制度改正について」

研修に参加して」

熊本に転居して以来、今回数年ぶりに参加させていただきました。

トリプル改定で医療保険の改定内容までついて行けないとあきらめていたとこ

ろに このテーマ、しかも講師は副代表、これは行かなきゃと早々に申し込みま

した。

医療保険改定の膨大な内容を「連携先の相手を知る」「治し支える医療へ」と

印象的なキーワードで、わかりやすくおもしろく解説していただきました。

私の住む地域は、北九州市の10分の1に届かない人口で、高齢化率も高く、基幹病院は1ヵ所ですが、

高齢者の救急搬送の増加に対応し、入院後は早期に住み慣れた自宅・施設へ復帰できるよう、一般病棟

を地域包括医療病棟へ一部編成する検討がなされています。

規模は違っても方向性は同じで、一層医療連携が必要になると理解することができ、この研修を

事業所のみんなにも聴かせてあげたかったなとしみじみ思いながら帰路につきました。

改めて、研修計画から開催まで、いつも準備をしてくださるケアマネット21の理事の皆様に

感謝申し上げます。

玉名郡市医師会居宅介護支援事業所 大池由旗

『令和6年 : 6月30日研修会の様子』

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

令和5年度

[R37] 「NPO法人ケアマネット21 2月3日 研修会」

テーマ:「令和6年度介護保険改定の行方を探る」

~介護保険改正を踏まえた

今後の事業所運営の在り方を考える~

【内容】 ・令和6年度の介護改正の狙いとその特徴

・居宅介護支援事業所としての事業運営の方向性と

その対応について

*主任介護支援専門員更新要件の「研修受講修了書」を発行しました。

NPO法人ケアマネット21では令和6年度の介護保険改定の方向性と今後の

事業所の在り方について、下記の通り研修会を開催しました。

1 日 時 令和6年2月3日(土)10時~15時(受付9時30分)

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 研修内容

・令和6年度の介護改正の狙いとその特徴

NPO法人ケアマネット21副代表理事 稲冨 武志

・居宅介護支援事業所としての事業運営の方向性とその対応について

NPO法人ケアマネット21代表理事 白木 裕子

研修会アンケート結果はこちらから

「令和6年度介護保険改正の行方を探る」のテーマに学ばせて

いただきました」

今回の研修前から、私自身も社会保障審議会(介護給付費分科会) 今回の研修前から、私自身も社会保障審議会(介護給付費分科会)

の資料をみて改正の内容を確認していましたが、内容がなかなか頭に

入らなく理解が難しいと感じていました。

しかし、講義での変更に至った経緯と背景を理解した上で、改正内容を

聞くことで、変更の意味が明確になり、改正内容を理解しやすくなりました。

また、今回プラス改定と言いながらも算定要件は厳しくなっている事や、

ケアプランの質を求められながらも、ケアマネ不足の問題に、今従事して

いるケアマネジャーの取扱件数を変更する事で対応しようとしている事、

それによって、ケアマネの離職に繋がる懸念があることなど、改正・改定の

たび気が重いなと感じながら講義を聞いていました。

とは言え、4月まで残り少ない時間なので、今後の動向やQ&Aを確認しながら、準備をしていき

たいと思います。

理解しやすく講義をしていただきありがとうございました。

小文字ケアプランセンター 松熊 洋子

『令和6年 : 2月研修会の様子』

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R36] 「NPO法人ケアマネット21 1月21日 研修会」

テーマ:「精神疾患とその支援について」

~精神疾患の方やその家族に対する

地域における支援の在り方について~

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

今回は「精神疾患とその支援について学ぶ」をテーマに日本相談支援専門員協会

保健師、精神科認定看護師の東美奈子先生をお迎えし、精神疾患の方やその家族に

対する地域における支援のあり方について学びました。

ご利用者の方が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、精神疾患の方や

その家族に対する支援のあり方、地域の現状や課題等も一緒に検討しました。

1. 日 時 令和6年1月21日(日)10時~15時(受付9時30分)

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鷗(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3. 研修内容 「精神疾患とその支援について」

講師 日本相談支援専門員協会

主任相談支援専門員・保健師 精神科認定看護師

東 美奈子 氏

研修会アンケート結果はこちらから

「精神疾患とその支援について学ぶ」の研修に参加して」

「精神疾患とその支援について」というテーマで午前中は東美奈子氏より講義がありました。

精神疾患のある方との関わり方や病気についての詳しい説明がとてもわかりやすく勉強に

なりました。

私自身が精神疾患のある方との関わりについて苦手意識もあった為、目から鱗な話が多く、

今までの関わり方を見直す良い機会にもなりました。

観察ポイントとして、・いつもと違う言動はないか・調子を崩すサインは・表情や生活の乱れ等、

ケアマネとしてもいつもと違うことをキャッチできるようになりたいと思います。

豊富な現場経験に裏打ちされた先生のお話しは、相手を我がことのように考えられる優しさを

感じました。

午後からはグループワークを行いました。

要介護状態のお母さんと精神疾患のある息子さん二人暮らしの事例でした。

一つの視点に縛られることなく、様々な方面から支援策を考える大切さを学びました。

精神障がいは、ひととひととの関わりの中で回復しますという言葉がとても印象に残りました。

研修に参加させて頂きありがとうございました。

介護老人保健施設ハーモニー 高波 誠志朗

『令和6年 : 研修会の様子』

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R35] 「NPO法人ケアマネット21 12月2日 事例検討会

NPO法人ケアマネット21/ケアマネジメント学会共催

令和5年 ~事例検討会~ の様子を掲載

テーマ:「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【参加者】 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて

『事例検討会』を開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域の

ケアマネジャーのスキルアップについて、取り組みをおこなっております。

多くの皆様にご参加頂きました。

【日 時】 令和5年12月2日(土)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【講 師】 NPO法人ケアマネット21代表理事

白木 裕子 氏

研修会アンケート結果はこちらから

事例検討会:

SVに必要な事例展開の技術を学ぶ「事例を深める力」の研修に参加して

この度研修に参加させて頂き、事例を深める為のSVの役割として2つの事を学びました。

まず感じた事は、事例の概況を整理しとりまとめて提示し参加者からの質問を引き出す、その技術力

の重要さでした。事例内容を具体的に明確にイメージできる様に整理進行することにより、多面的な質問

が次々と出され事例を読み解く為の情報が拡がり、利用者理解・事例理解が深まるという事を学びました。

次に、バイザーは事例の着地点を見極め進行しつつも、けして誘導するのではないという事を知りました。

質疑応答から分析し論理的な思考で分析する事により、おのずと道筋や根拠が明確になり、新たな支援策が見い出されるのだという事を学びました。

この学びを忘れず、司会に於いても自身の思考に偏らず広い視野で取り進め、利用者さんの生きてきた力と生きてゆく希望を見い出せる事例展開を進行出来る様、自己研鑽に努めたいと思います。

研修会に参加させて頂きありがとうございました。

今元高齢者相談支援センター 後藤 由布子

『令和5年 : 事例検討会の様子』

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R34] 「NPO法人ケアマネット21 11月研修

【研修内容】

「地域包括ケアシステムを支える社会資源を学ぶ」

~地域で暮らし続けるためのリハビリと住まいを考える~

今回は自立支援・在宅支援を考える上で住宅改修や在宅リハビリ

のあり方やその役割について学び、いつまでも自宅で暮らし続ける

支援を考えます。

【日時】 令和5年11月19日(日) 10時~15時00分 受付9時30分

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り研修会を開催。

今回は自立支援・在宅支援を考える上で住宅改修や在宅リハビリのあり方やその役割について

学び、いつまでも自宅で暮らし続ける支援を考えました。

1. 日 時 令和5年11月19日(日)10時~15時00分

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3. 内容

【午前】 「地域リハビリテーションの推進に向けた取り組み」

✿「補装具のフォローアップについて」

保健福祉局地域リハビリテーション推進課 技術支援担当係長 福田 聖子 氏

✿「北九州市の地域リハビリテーションに関する取り組みについて」

保健福祉局地域リハビリテーション推進課 金澤 紀子 氏

✿「地域リハビリテーション支援センターの取り組み」~リハビリテーション相談支援を中心に~

北九州市西部地域リハビリテーション支援センター 理学療法士 志田 啓太郎 氏

【午後】

✿「すこやか住宅改造助成制度 改造事例とその効果」

NPO法人北九州市すこやか住宅推進協議会 作業療法士 角崎 理栄子 氏

✿「訪問リハビリについて」

ケアマネット21 副代表 稲冨 武志 氏

アンケート結果はこちらから

「地域包括ケアシステムを支える社会資源を学ぶ」の研修に参加して

今回、「地域包括ケアシステムを支える社会資源を学ぶ」のテーマに参加させて頂きました。

今回は地域のリハビリをメインとして関わる、障害判定や補装具、地域リハビリ支援センター、

住宅改造も含めて1日がリハビリや環境に関する内容でした。

通常ケアマネとして業務する中でリハビリの専門職と相談をする事はありますが、今回リハビリに

関する内容の研修を行って頂き、改めて知らなかった取り組みや制度の事も分かる事が出来ました。

実際に地域で暮らす高齢者や障害者が住み慣れた場所で暮らしていくためには専門職が各々で

活動をしていても上手くいかないし、いかに各専門職と繋がっていくかが重要だと感じました。

在宅の生活の中で訪問リハや通所リハ、若しくは通所介護の中にセラピストが配置されている事業所

などは、専門職としての意見を確認出来ます。

でも他のサービスのみを利用している方で環境の事や日常生活での支援や福祉用具など、北九州市

地域リハビリテーション支援センターに相談をしてみようと思っています。

それぞれの役割の中で繋がる事、その為には待つだけでなく、自分からアクションを起こさないと駄目

だなと感じました。

ケアサプライ介護プランセンター 平尾 和恵

研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R33] 「NPO法人ケアマネット21 10月研修

【研修内容】 テーマ:「北九州方式のケアプラン点検の意義と実際を学ぶ」

北九州方式のケアプラン点検の目的とその効果を学び、モデル事例を通じて

ケアププラン点検の実際の演習研修を行いました。

本研修では終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

【講師】 :北九州市保健福祉局介護保険課長

齋藤 渉 氏

:一般社団法人日本ケアマネジメント学会 副理事長

NPO法人ケアマネット21代表理事

白木裕子 氏

【参加者】 多くの方々に参加して頂きました

【日時】 令和5年10月14日(土) 10時00分~15時00分

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

国はケアマネジメントの質の向上を目的として保険者に給付適正化としてケアプラン点検を実施しております。

この度、ケアマネット21では北九州方式のケアプラン点検の目的とその効果を学び、モデル事例を通じて

ケアプラン点検の実際の演習研修を行いました。

1 日 時 令和5年 10月14日(土)10時~15時

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 研修内容 「ケアプラン点検の意義と実際を学ぶ」

・北九州市におけるケアプラン点検の意義とその効果について

講師:北九州市保健福祉局介護保険課長 齋藤 渉 氏

・「効果的なケアプラン点検の在り方について」

(日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会調査研究より)

北九州方式のケアプラン点検の実際、モデル事例を通じて

(演習)

講師:一般社団法人日本ケアマネジメント学会 副理事長

NPO法人ケアマネット21 代表理事 白木 裕子 氏

4. 修了証の発行をしました。主任更新研修の際にご使用ください

アンケート結果はこちらから

「北九州方式のケアプラン点検の意義と実際を学ぶ」研修に参加して

今回、北九州のケアプラン点検について学びたいと思い、この研修に

参加させて頂きました。北九州のケアプラン点検が今の方法に至る経緯、

ケアプラン点検を行う行政の視点や評価される項目について詳しく説明

して頂き、理解を深める事ができました。

2022年より、マネジメントプロセスを可視化するための分類の中に、

アセスメント総括、短期目標の具体性という項目を追加したという話を伺い、

単なる情報収集にとどまらず、しっかり課題分析したうえで、より具体的に

効果が上がるようなケアプランの作成が求められてくることを実感しました。

講義の中で、管理者や主任ケアマネの監督責任について触れる話も出ており、

身の引き締まる思いがしました。

実際に北九州市が使っている評価票を用いて、モデル事例の評価をする演習

を行ってみて、評価する側の専門性を必要とする大変さも実感することができ

ました。

まず、自分自身が、きちんとしたプロセスで、マネジメントを行えているか

確認しながら仕事を行います。また、主任ケアマネジャーとして、事業所全体の

レベルアップに貢献できる存在になれるように、自己研鑽に努めていきたいと

思います。

研修をご準備くださった白木先生およびスタッフの皆様、ご講義いただきま

した講師の皆様に心より感謝申し上げます。有難うございました。

夢空間ケアプランセンター 中村 崇

研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R32] 「NPO法人ケアマネット21 9月研修 「難病について学ぶ」

【研修内容】 テーマ : 「難病について学ぶ」

~地域における難病の地域支援の現状と課題を学ぶ~

難病支援センターの方々をお迎えし、難病支援センターの役割や社会資源、

支援のあり方や現状と課題などを学びました。

また、難病の当事者の方からの思いなどを学びながら、ご利用者の方が安心して

住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域の課題の整理などを一緒に検討しました。

本研修では終了証を発行しました。主任更新研修の際にご使用ください。

【講師】 難病支援センター 所長 他3名の方々

【参加者】 居宅介護支援事業所、入所系サービス、通所介護等の関係者

【日時】 令和5年9月16日(土) 10時00分~15時00分

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

今回は「 難病について学ぶ 」をテーマに難病支援センターの方々をお迎えし、難病支援センターの役割や社会資源、支援のあり方や現状と課題などを学びました。

また、難病の当事者の方からの思いなどを学びながら、ご利用者の方が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域の課題の整理などを一緒に検討しました。

1. 日 時 令和5年9月16日(土)10時~15時

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鷗(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3. 研修内容 「難病を学ぶ」

講師 ・難病支援センター 所長 安藤 卓雄 様

相談支援担当主査 於保 奈那子 様

・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症友の会 事務局

石田 和宏 様

・パーキンソン病友の会 会員 日高 賢次 様

4. 修了証の発行をしました。主任更新研修の際にご使用ください

アンケート結果はこちらから

「ケアマネット21研修会「難病について学ぶ」に参加させていただきました」

今回、ケアマネット21研修会「難病について学ぶ」に参加させていただきました。 今回、ケアマネット21研修会「難病について学ぶ」に参加させていただきました。

午前中前半は難病相談支援センター安藤所長より「難病の制度と難病相談支援センターについて」との内容で、難病対策の経緯と法律の変遷および難病相談支援センターの概要についてご講義いただきました。

午前中後半は難病相談支援センター於保氏より難病相談支援センターの相談支援及び難病のケアマネジメントについてご講義いただきました。

午後からは「支援者に知ってもらいたいこと~患者・家族の思い~」との内容で、福岡県SCD・MSA友の会

石田事務局長とパーキンソン病友の会 日高氏より難病支援の実際についてご講義いただきました。

正直、これまでも難病のことは「なんとなくしか分からないし、難しいことが多いから、とにかく看護師さんに聞こう!」というのが私の中の考えでしたが、今回の研修を受講し、「難病支援の制度は非常に奥が深く、自分で理解するのは無理だな」と改めて痛感しました。ケアマネージャーの役割は「目の前で困っている方を、その分野の専門職につなぐこと」です。だからこそ、難病相談支援センターのことを詳しく知ることのできた今回の研修は、私にとって非常に大きな収穫となりました。有難うございました。

また、全講義を通じて最も強く感じたことは、「寄り添う」ということの重要性です。SCD・MSA友の会 石田事務局長は「当初、不安しかなかったから、ずっと話を聞いてもらった」と言われていました。また、パーキンソン病友の会

日高氏も「お願いしていること」として「知る→受け止める→共感する→一緒に考える」と話されていました。登壇された4名皆様共通に「知ってほしい」「聞いてほしい」「分かってほしい」といった思いが強く語られていたように感じました。

難病ご利用者様に限らず、ケアマネージャーとして多くの方と関わらせていただく中で「何もして差し上げられない」といった難問にぶつかることは多々あります。でも、そんな時でも「とにかく聞く、思いを受け止める」といったことに注力することで、ご利用者様の不安を和らげることが出来るんだということに改めて気づかされました。

今回の「難病について学ぶ」といったテーマの研修を通して、ケアマネージャーの基本である「受容と共感」寄り添うことの大切さを再確認させていただくことが出来ました。

研修をご準備くださった白木先生およびスタッフの皆様、ご講義いただきました講師の皆様に心より感謝申し上げます。有難うございました。

ケアプランセンターここあ 村口義彦

「難病について学ぶ」研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R31] 「NPO法人ケアマネット21 研修企画委員会 第一回会議」

【研修内容】 「令和5年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議」

地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催しました

本会議については、特定事業所加算算定要件の「企画段階からの参画」と

することについて、保険者である北九州市と協議の結果、「算定要件を満たす」

ことを確認しております。

【参加資格】 主任介護支援専門員

【日時】 令和5年8月30日(水) 18時30分~20時00分

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和5年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催しました。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

「研修・企画会議の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R30] 「認知症の地域支援を学びケアマネジメントに活かそう!」

【研修内容】

1.「認知症に関する国の動向及び北九州市の認知症への取り組み」

北九州市保険福祉局

認知症支援・介護予防センター 認知症支援担当係長 深家 智美 氏

2.「知ってちゃノートの取り組み」

.「認知症と介護家族のコールセンターの取り組み」

NPO法老いを支える北九州家族の会 理事 卜蔵 百合子 氏

NPO法老いを支える北九州家族の会 理事 野村 尚子 氏

3.午後は意見交換とグループワーク

【対象】 居宅介護支援事業所のみならず、入居系サービス、通所介護など多くの方々。

【日時】 令和5年7月29日(土) 10時~15時

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等を踏まえ、令和5年6月に認知症

基本法が制定されました。認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会

の一員として尊重される共生社会の実現を図るための法律です。

本研修では認知症基本法の概要や認知症の方をそのご家族を地域で支えるための地域の社会

資源について学びました。

居宅介護支援事業所、入居系サービス、通所介護など多くの方にご参加いただきました。

記

1 日 時 令和 5年 7月29日(土) 10時~15時

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 研修内容 ① 「認知症に関する国の動向及び北九州市の認知症への取り組み」

講師: 北九州市保健福祉局 技術支援部

認知症支援・介護予防センター 認知症支援担当係長 深家 智美氏

② 「知ってちゃノートの取り組み」

③ 「認知症と介護家族のコールセンターの取り組み」

講師:NPO法人 老いを支える北九州家族の会 理事 卜蔵 百合子 氏

理事 野村 尚子 氏

④ 午後、意見交換、グループワーク

1.「認知症の地域支援を学びケアマネジメントに活かそう!」の研修に参加して

「認知症に関する国の動向及び北九州市の認知症への取り組み」では、認知症支援

・介護予防センター 認知症支援担当の深家氏から国・北九州市の取り組みを学ばせ

て頂きました。

北九州市では、7人に1人の認知症状が見られている実情を聞き、誰でも認知症にな

りうる中、共生と予防施策に関われている事を知りました。私達、ケアマネジャーは、

「生活の質」に主眼を置いて、支えて行かないといけないと感じました。

また、NPO法人 老いを支える北九州家族の会の野村氏からは、家族の会の活動や

相談支援内容等を聞く事が出来ました。相談の際の姿勢まで考え、対応している事を

聞き、社会資源として充分な機能をとして貢献されていると感じました。「ケアマネで

救われた」「忙しそうで本音で相談出来ない」等の声を聞き、ゆとりをもって相談業務が

出来ているのだろうかと改めて考えさせられる機会ともなりました。

卜蔵氏からは、「私を知ってっちゃノート」認知症の方の自分を知ってもらえるツールを通して、認知症、

家族の支援に活用させて頂きたいと思いました。

グループワークでは、家族を支えるメンバーとの意見交換は、尽きることなく、意見が飛び交いました。

今回の研修に参加し、自分の足りない点に気づく事も出来、仕事に活かしていきたいと思いました。

この研修を開催して下さったケアマネット21の皆様のお陰で有意義な時間を過ごす事が出来ました。

ありがとうございました。

ケアプラン グリーン 梅谷 由起子

2.「認知症の地域支援を学びケアマネジメントに活かそう!」の研修に参加して

私は「老いを支える北九州家族の会」会員で、午後のグループワークに私たちの声を

届けることを目的として参加しました。

私の参加が少しでもお役に立てればとの思いでした。けれど、午前のプログラム「認知

症に関する国の動向及び北九州市の認知症への取り組み」の聴講は、認知症について

再認識させてもらい、施策ではコールセンター相談員としての学びとなりました。

また、家族会理事二人からの「コールセンター」や「知ってちゃノート」をお伝えすること

で,ケアマネージャーの皆様に知っていただき認知症ご本人やご家族の役に立ててもら

えるのではないかと思いました。その上、「知ってちゃノート」を認知症ご本人の意思決定

ツールとして提案していただいたことは、一会員の私ですがとてもうれしくなりました。

午後のグループワークでも、「知ってちゃノート」についての「継続に工夫がいるのでは」、また「家族関係に

問題が出るのでは」、或いは「浸透して広がっていけば書きやすくなる」など意見があり皆さん長所や短所を

考えてくださっていました。

「認知症の方を真ん中に」のテーマでは、そのことの難しさやご本人と家族どちらにも偏らないようになど伺

うことで、ケアマネージャーの大変さを更に感じました。

今回の参加で私たちの理念と通じる共生社会を目指しご本人の意思決定支援のためにと熱心に学ばれて

いる皆さんと時間を共にして心強く思いました。

参加させていただきありがとうございました。

老いを支える北九州家族の会 会員 松下いづみ

アンケート結果はこちらから

「認知症の地域支援を学びケアマネジメントに活かそう!」研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R29] 「令和6年度介護保険制度改正の傾向を学ぶ」

【テーマ】 「令和6年度介護保険制度改正の傾向を学ぶ」

【内容】 国は2025年の改革シナリオの総仕上げとなる2024年のトリプル改定の準備を進めています

NPO法人ケアマネット21では令和6年度の介護保険改正の傾向を学び今後の事業所運営の

在り方について学びました

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等のケアマネジャー、

地域包括支援センター等

【日時】 令和5年6月25日(日) 10時~15時30分

【講師】 ケアマネット21代表理事 白木 裕子 氏

ケアマネット21副代表理事 稲冨 武志 氏

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

* 主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

国は2025年の改革シナリオの総仕上げとなる2024年のトリプル改定の準備を進めています。

NPO法人ケアマネット21では令和6年度の介護保険改正の傾向を学び今後の事業所運営の

在り方について考えるため、下記の通り研修会を開催し多くの方のご参加をいただきました。

記

1 日 時 令和5年2月25日(土)10時~15時(受付9時30分)

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援センター等

4 研修内容 「居宅介護支援事業所としての備えとケアマネジャーの今後の在り方を考える」

・令和6年度の介護報酬改定の狙いとその特徴

・居宅介護支援事業所としての事業運営の方向性とその対応について

・介護支援専門員研修ガイドライン一部変更等の内容について

講師:NPO法人ケアマネット21代表理事 白木 裕子氏

・科学的介護の在り方LIFEの導入について

・介護におけるDXの現状について

講師:NPO法人ケアマネット21副代表理事 稲冨 武志氏

「令和6年度介護保険制度改正の傾向を学ぶ」の研修に参加して

このたび、コロナ対策がひと段落したこともあり、久しぶりに研修会に参加させて

いただきました。いつも心地よい疲れと満足感に浸りながら参加させていただいて

います。

午前中の研修は、2024年介護保険制度の改正と介護報酬の方向性について

わかりやすく説明を受けることが出来ました。昨日までは単語しかわからなかった

内容が、現在までに至る「法改正の経緯」などをあらためて学ぶことによって、今回

の改正に必要だったポイントや、また先送られた課題などをより理解することが出来

たのではないかと思います。

また午後からの研修では、睡魔と闘いながら?日々の業務に忙殺されがちな、

私たちケアマネジャーの存在価値をより見出す良い機会になりました。

DXやLIFEなど、まだまだどう活用してよいのかわからないことがあります。これから明らかになってくる

情報や課題に対してどう向き合えばよいのか教えていただくことができました。まだまだ解決できない

課題もたくさん残っています。しかし、そういった現場の悩みを解消してくれるのが「ケアマネット21」の

研修だと思います。本当にありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

広島市庚午地域包括支援センター 中村英寛

アンケート結果はこちらから

「令和6年度介護保険制度改正の傾向を学ぶ」研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

令和4年度

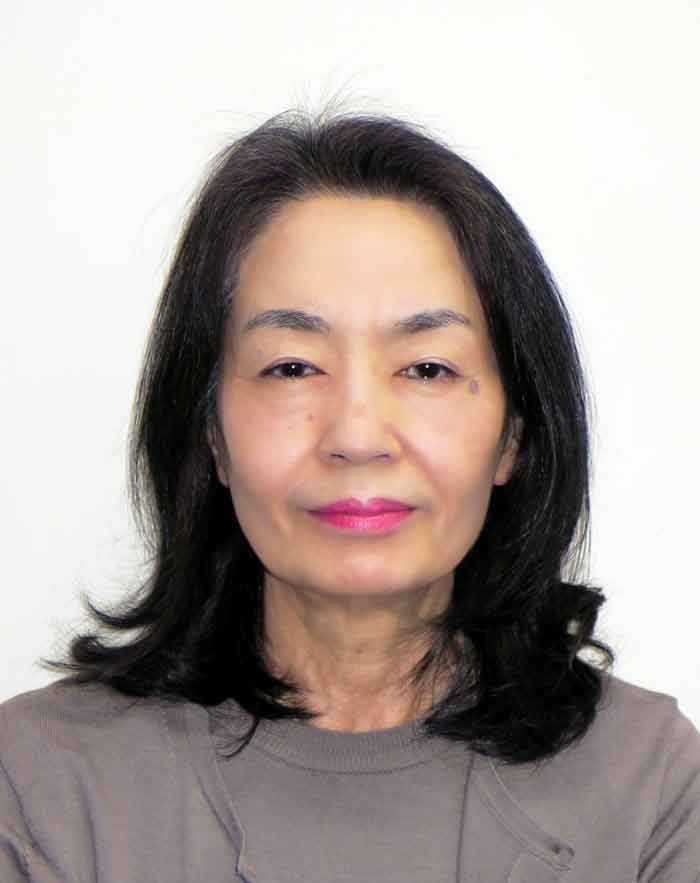

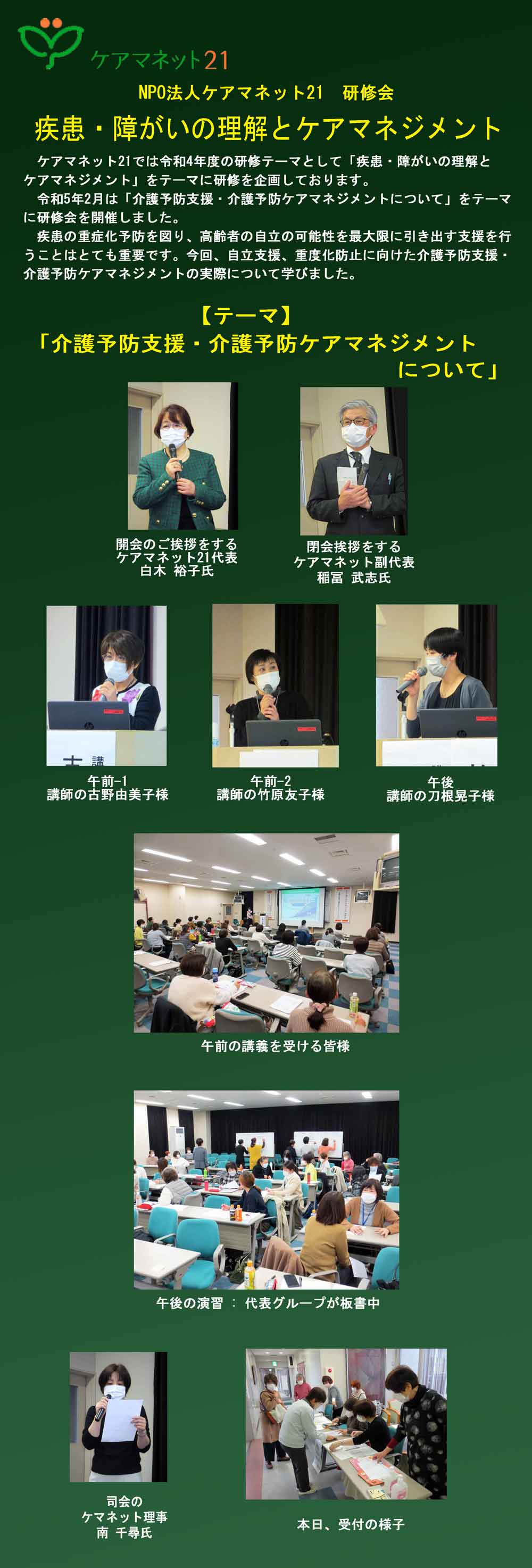

[R28] 「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」

【テーマ】 「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」

【内容】 高齢者の自立支援、重度化防止に向けた介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの

実際について学ぶ

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等の

ケアマネジャー、地域包括支援センター等

【日時】 令和5年2月25日(土) 10時~15時

【講師】

北九州市保健福祉局 地域福祉部 地域福祉推進課

地域支援担当課長 : 古野 由美子氏

八幡西区統括支援センター 主任介護支援専門員:

刀根 晃子氏

門司区統括支援センター 主任介護支援専門員:

竹原 友子氏

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

* 主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

ケアマネット21では令和4年度の研修テーマとして「疾患・障がいの理解とケアマネジメント」をテーマに

研修を企画しております。令和5年2月は「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」をテーマに

研修会を開催しました。

疾患の重症化予防を図り、高齢者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うことはとても重要です。

自立支援、重度化防止に向けた介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの実際についてまなびました。

多くの皆様に参加をしていただきました。

記

1 日 時 令和5年2月25日(土)10時~15時(受付9時30分)

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援センター等

4 講 師 北九州市保健福祉局 地域福祉部

地域福祉推進課 地域支援担当課長 古野 由美子氏

八幡西区統括支援センター 主任介護支援専門員 刀根 晃子氏

門司区統括支援センター 主任介護支援専門員 竹原 友子氏

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」の研修に参加して

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」の研修に参加して

最初の講義の自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントでは、国の

状況(社会構造の変化)で2025年 団塊世代が全て後期高齢者へ2040年

高齢者人口がピーク 現役世代の急減、高齢者・単身世帯の増加、社会

保障費の増加の問題を詳しく取り上げ、そのための改革の基本方針として

その一つに予防・重症化予防・健康づくりの推進があり、介護の実態から

介護になっている原因が要支援は関節症が多く介護度が上がるにつれて

「認知症」「脳血管疾患」が増加していく事や心不全はどの介護度でも高い

事が説明され、脳梗塞・脳出血などの脳に関係するものが高血圧がベースにあった事が判明

したと説明されました。

そのため 介護の現場で出来る事として、定期的な健診.定期的な受診.確実な服薬.医療と

介護の連携でサポートが挙げられる。また 生活習慣病のうち糖尿病、高血圧、心臓病等がある

場合、その後の脳血管疾患の発症リスクがあり、治療継続やデーターのコントロールは非常に

重要である事など予防の支援がどれほど重要であるかを学ぶ事が出来ました。

次の講義「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」ではケアマネジャーの役割や

考え方 老年期の特徴や老いの生きる人の意欲が生きがいと密接な関係である事、また

ケアマネジメント過程の説明では その、ひとつひとつを丁寧に説明して頂き自分の足りない点

などを気づかして頂きました。

最後の講義では「演習」でしたがアセスメントの大切な視点や知るべき情報 本人と家族にとって

も知るべき必要な情報など さまざまな点を知る事が出来ました。さらにサロン等を紹介して頂ける

地域支援コーディネーターやすこやか住宅改造助成などインフォーマルな情報もたくさん知る事が

できとても興味深く学べる事が出来ました。

今回 講義してくださった古野先生、竹原先生、利根先生に 丁寧でとても分かり易く そして

ケアマネジャーとして身の引き締まる内容の講義をして下さり心から感謝しています。

今回 学んだ事 しっかり思いに留めて今後の仕事に生かして行けるよう努力し頑張って行こう

と思います。また この研修を開催して下さったケアマネット21の皆様にも心から感謝しています。

本当にありがとうございました。

はっぴいはうす 柴木佳子

アンケート結果はこちらから

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて」研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

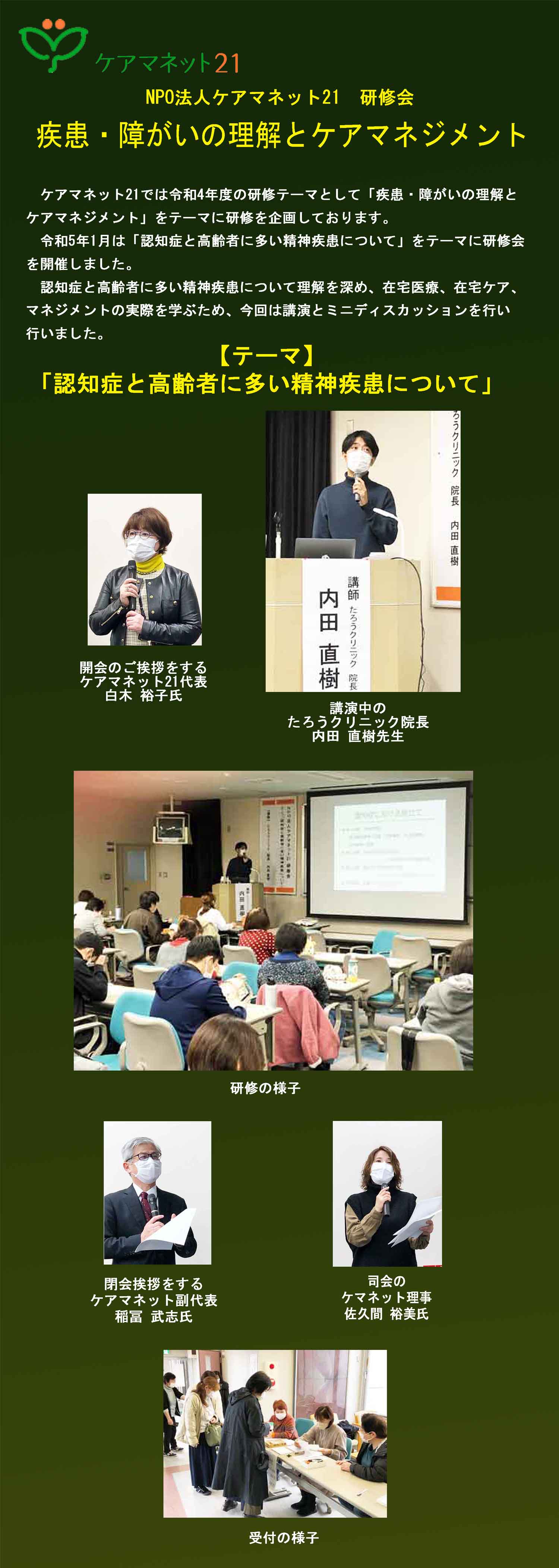

[R27] 「認知症と高齢者に多い精神疾患について」

【テーマ】 「認知症と高齢者に多い精神疾患について」

【内容】 **講演とミニディスカッション**

認知症と高齢者に多い精神疾患について理解を深め、

在宅医療、在宅ケア、マネジメントの実際を学びました

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等のケアマネジャー、

地域包括支援センター等

【日時】 令和5年1月15日(日) 10時~15時30分

【講師】 たろうクリニック院長 内田 直樹 氏

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

* 主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

ケアマネット21では令和4年度の研修テーマとして「疾患・障がいの理解とケアマネジメント」を

テーマに研修を企画しております。

令和5年1月は「認知症と高齢者に多い精神疾患について」をテーマに研修会を開催しました。

認知症と高齢者に多い精神疾患について理解を深め、在宅医療、在宅ケア、マネジメントの

実際を学びます。

今回は講演とミニディスカッションを行いました。

記

1 日 時 令和5年1月15日(日)10時~15時30分

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援

センター等から参加。

4 講 師 たろうクリニック 院長 内田 直樹氏

「認知症と高齢者に多い精神疾患について」の研修に参加して

今回の研修では「認知症と高齢者に多い精神疾患について」多く学ばせ 今回の研修では「認知症と高齢者に多い精神疾患について」多く学ばせ

ていただきました。認知症について自分が知ったつもりになっていた部分

が多くあり、勉強不足だなと痛感しました。

認知症とは病名ではなく、生活に支障がきたしている状態のことをさし、

脳の機能が低下している状況で生活に様々な困りごとがある状態であると

学ばせてもらいました。

認知症の方の見立てをしていく上で、一段階目が状態の評価(生活機能

評価・認知機能評価)の2つの側面で見立てていく。第二段階で改善可能な部分の検討をして、

第三段階に認知症の原因疾患の検討後に最後に医療モデル・社会モデルでの

支援可能な部分を考えていく必要がある。

この流れを覚えて、認知症になってもその人らしい、生きがいや役割を一緒に見つけていくことが

介護支援専門員としての役割だと感じました。

認知症を予防していくことも重要ですが、認知症になったとしても、それが悪いことではなく、

認知症になっても人との会話やコミュニティを作っていき、役割や目標を共有していくことが重要

であると研修を通じて学びました。

新栄きよみずの杜 扇谷 友輔

アンケート結果はこちらから

「認知症と高齢者に多い精神疾患について」研修の様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

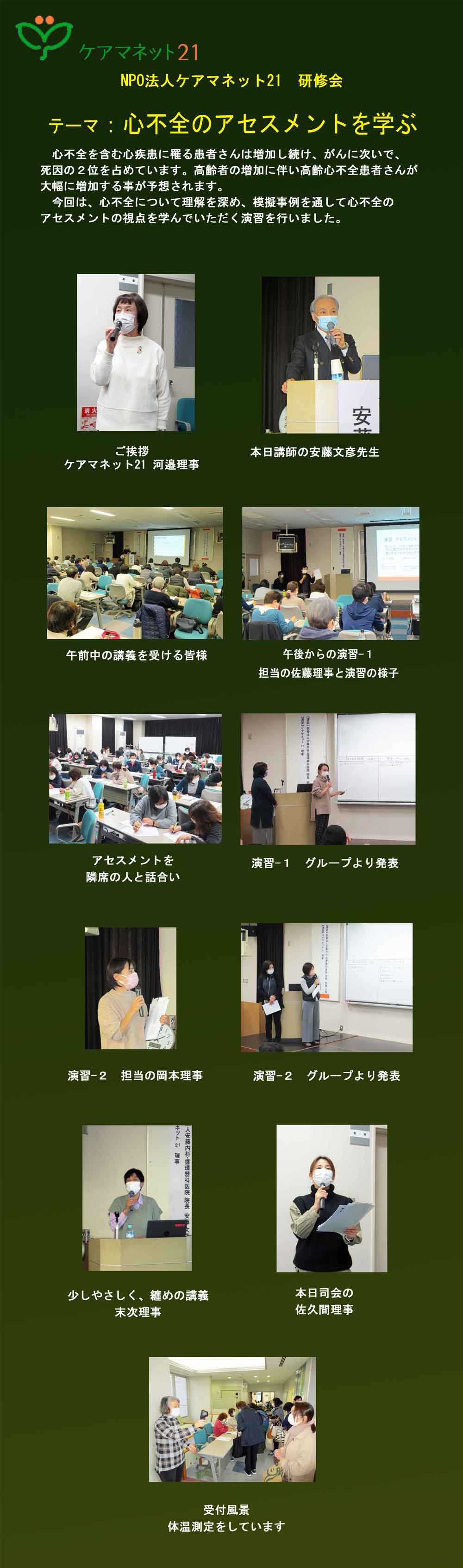

[R26] 「心不全のアセスメントを学ぶ」

【テーマ】 「心不全のアセスメントを学ぶ」

【内容】 心不全について理解を深め、模擬事例を通して心不全の

アセスメントの視点を学んでいただく演習を行います。

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等のケアマネジャー、

地域包括支援センター等のなたでも

【日時】 令和4年12月11日(日) 10時~15時30分

【講義】 午前-講師:医療法人 安藤内科・循環器科医院 院長 安藤 文彦 氏

【演習】 午後-担当:ケアマネット21 理事

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

* 主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

ケアマネット21では令和4年度の研修テーマとして「疾患・障がいの理解とケアマネ

ジメント」をテーマに研修を企画して、12月は「心不全のアセスメントを学ぶ」を

テーマに研修会を開催しました。

心不全を含む心疾患に罹る患者さんは増加し続け、がんに次いで、死因の2位を占め

ています。高齢者の増加に伴い高齢心不全患者さんが大幅に増加する事が予想されます。

心不全について理解を深め、模擬事例を通して心不全のアセスメントの視点を学んで

いただく演習を行いました。

記

1 日 時 令和4年12月 11日(日)10時~15時30分(受付9時30分)

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括

支援センター等から参加していただきました。

4 講 義 午前-講師:医療法人 安藤内科・循環器科医院 院長 安藤 文彦氏

5 演 習 午後-担当:ケアマネット21 理事

「心不全のアセスメントを学ぶ」の研修に参加して

今回、利用者様の既往歴に多い、心不全について学びたいと思い、この研修に

参加させて頂き、心不全についての理解を深める事ができました。

心臓・血液循環の仕組み、心不全の原因として沢山のリスクファクターがある

という事、心不全と診断され増悪に至るまでのステージの分類、予防の必要性、

高血圧と心不全の繋がりについて等、詳しく教えて頂き様々な事を学ぶ事が

できました。

又、心不全について学んだ事で、改善・予防に繋がる利用者様の日頃の生活習慣を知る

という意味でも、アセスメントの大切さを改めて感じました。

アセスメントで着目する視点に気を付けて、この研修で学んだ事が活かせるようにアプローチ

していきたいと思います。

とても分かり易く、丁寧に講義をして下さいました、安藤先生、末次先生、有難うございました。

又、この研修を開催して下さいましたケアマネット21の皆様、有難うございました。

今後も研修に参加し、気づき・振り返りを繰り返しながら、自己研鑽に努めていきたいと思います。

居宅介護支援センター 田中 美恵

アンケート結果はこちらから

「講演と模擬事例による演習の様子」

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

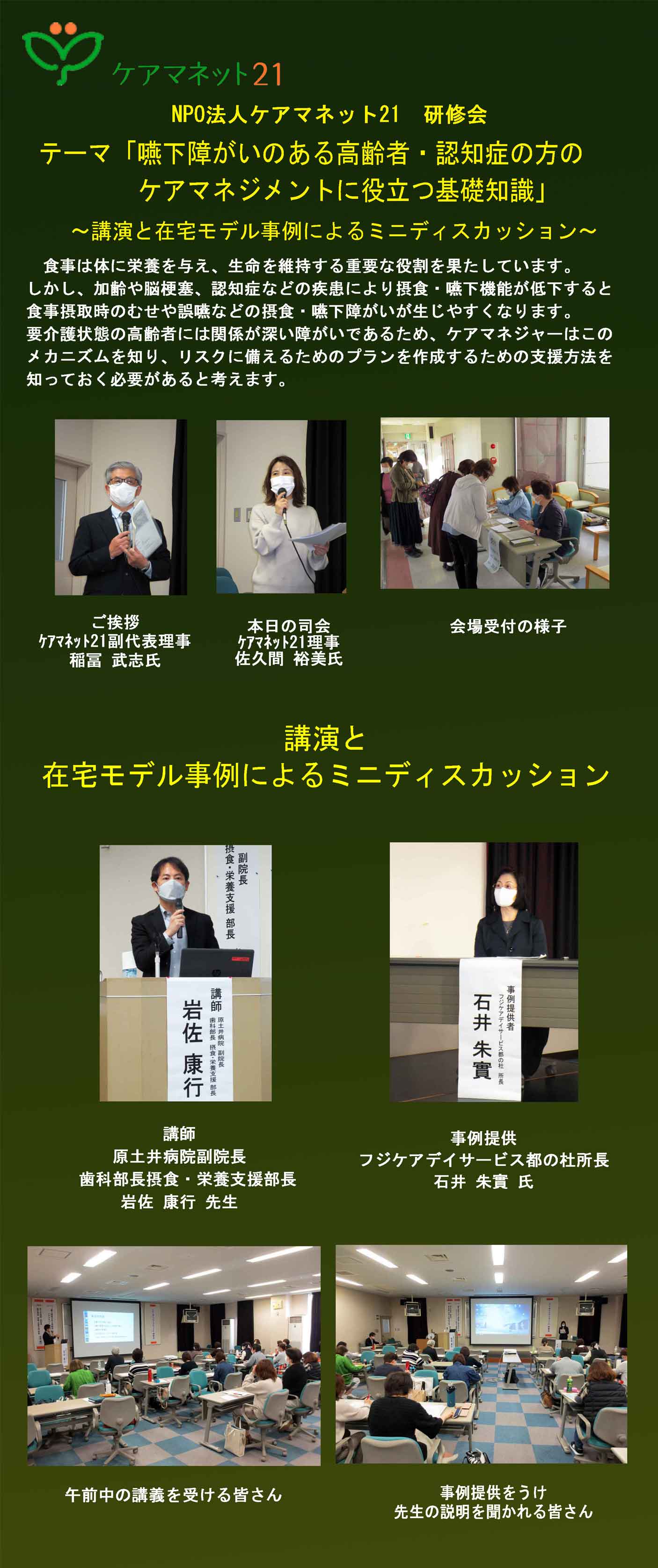

[R25] 「嚥下障がいのある高齢者・認知症の方の

ケアマネジメントに役立つ基礎知識」

【テーマ】 「嚥下障がいのある高齢者・認知症の方の

ケアマネジメントに役立つ基礎知識」

【内容】 講演と在宅モデル事例によるミニディスカッション

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等の

ケアマネジャー、地域包括支援センター等 どなたでも

【日時】 令和4年11月5日(土) 10時~14時30分

【講師】 原土井病院 副院長/歯科部長/摂食・栄養支援部長

岩佐 康行 氏

【会場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

ケアマネット21では令和4年度の研修テーマとして「疾患・障がいの理解とケアマネジメント」を

テーマに研修を企画しております。11月は「嚥下障がいのある高齢者・認知症の方のケアマネジメント

に役立つ基礎知識」をテーマに研修会を開催しました。

食事は体に栄養を与え、生命を維持する重要な役割を果たしています。しかし、加齢や脳梗塞、

認知症などの疾患により摂食・嚥下機能が低下すると食事摂取時のむせや誤嚥などの摂食・嚥下

障がいが生じやすくなります。要介護状態の高齢者には関係が深い障がいであるため、私たち

ケアマネジャーはこのメカニズムを知り、リスクに備えるためのプランを作成するための支援方法を

知っておく必要があります。

今回、講演と在宅モデル事例によるミニディスカッションを行いました。

記

1 日 時 令和4年11月 5日(土)10時~14時30分

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー

4 講 師 原土井病院 副院長 歯科部長 摂食・栄養支援部長 岩佐 康行氏

5 事例提供 フジケアデイサービス 都の杜 所長 石井朱實氏

「嚥下障がいのある高齢者・認知症の方のケアマネジメントに

役立つ基礎知識」の研修に参加して

加齢や疾患により、嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎を繰り返す方が多く、 加齢や疾患により、嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎を繰り返す方が多く、

少しでも改善できればと思い、今回、研修に参加させて頂きました。

研修では、嚥下の仕組みを詳しく説明して頂き、また、嚥下障害の

原因となる疾患により、経過の違いやリハビリテーション・対応が

異なる事、また、認知症の方については、アルツハイマー型認知症・

レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症・血管性認知症など、それぞれ

に特性があり、食事や嚥下障害の現れ方が違う事を学びました。

食欲や摂食嚥下障害機能の低下により、食事量が減少し、栄養状態が

不足する事で、筋力の低下・活動量の減少、さらに食事量も減少する

という悪循環を招いており、何が原因で食べられないのかという事を考え、その過程において、

必要とされる支援を行っていきたいと思います。

講師の先生や事例提供者の方、役員の皆様、ありがとうございました。

今後も研修に参加し、スキルアップが図れるように自己研鑽に努め、ケアマネジャーとして

の専門性を高めていきたいと思います。

居宅介護支援センター 畑辺 美登理

アンケート結果はこちらから

講演と在宅モデル事例によるミニディスカッションの様子

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

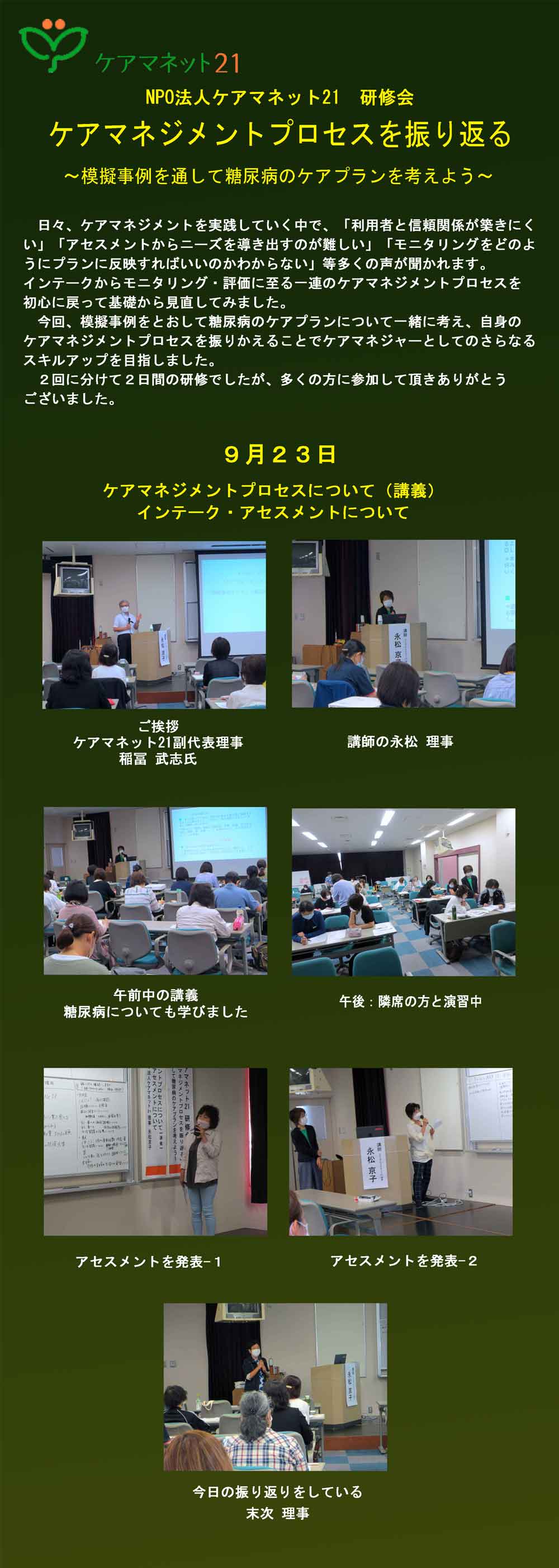

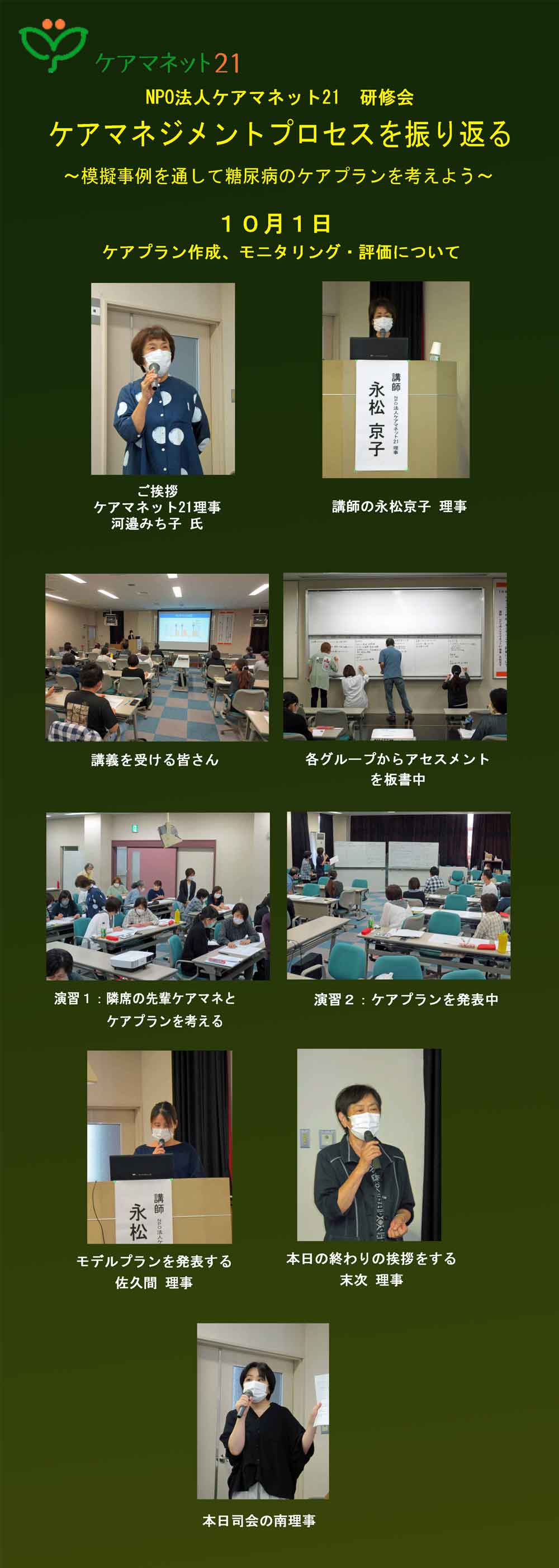

[R24] 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 9月23日/10月01日開催

【内容】 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 講義と演習

【対象】 居宅介護支援事業所、小規模多機能、 施設等の

ケアマネジャー、地域包括支援センター等

【日時】 1 回目:令和4年9月23日

2回目:令和4年10月1日

【場所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

NPO法人ケアマネット21では、昨年に引き続き、居宅、小規模多機能、施設、地域包括支援センター等で働くケアマネジャー等の皆さんを対象に「ケアマネジメントプロセスを振り返る」をテーマに2回シリーズで研修会を開催しました。

日々、ケアマネジメントを実践していく中で、「利用者と信頼関係が築きにくい」「アセスメントからニーズを導き出すのが難しい」「モニタリングをどのようにプランに反映すればいいのかわからない」等多くの声が聞かれます。

インテークからモニタリング・評価に至る一連のケアマネジメントプロセスについて初心に戻って基礎から見直し、自身のケアマネジメントプロセスを振りかえることでケアマネジャーとしてのさらなるスキルアップを目指すものです。

今回は模擬事例を通して糖尿病のケアプランについてみなさんと一緒に考えてみました。

皆様のご参加、ありがとうございました。

【日 時】 1回目:令和4年9月23日

2回目:令和4年10月1日

【会 場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【対 象】居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援センター等のみなさん。

【内 容】 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 講義と演習

|

|

内 容

|

講 師

|

|

9月23日

|

ケアマネジメントプロセスについて(講義)

インテーク、アセスメントについて

|

ケアマネット21理事

|

|

10月1日

|

ケアプラン作成からモニタリング・評価に

ついて

|

ケアマネット21理事

|

令和4年 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」の研修に参加して

今回、ケアマネット21の研修に参加させて頂きました。今さら聞けないシリーズは2回目の受講でした。ケアマネジャーは1年目、研修に参加して改めてケアマネジャーマネジメントプロセスの振り返りを行うことが出来ました。 今回、ケアマネット21の研修に参加させて頂きました。今さら聞けないシリーズは2回目の受講でした。ケアマネジャーは1年目、研修に参加して改めてケアマネジャーマネジメントプロセスの振り返りを行うことが出来ました。

研修では、高齢期の糖尿病についての知識を深め、アセスメントで客観的情報と主観的情報からその方について何が課題としてあがるのか、誰に何を聞くのか、参加者で意見を出して深めることが出来ました。今回、私自身のアセスメントの傾向が分かり、また、他者の意見を聞いて自分の不足していたアセスメントの視点に気付くことが出来ました。アセスメントの視点が自分の見ている視点だけにならないように、その人に関わる家族や専門チームから意見を頂き、色々な視点で利用者にアプローチが出来るようにしていきたいと思いました。

ケアプラン作成では、糖尿病の自覚症状に気づきにくく、気づいたときには重症化しているという、疾患の特性を意識し、本人が早期に自覚症状に気付けるようにケアプランに記載をする工夫や、本人がサービス内容を理解できるように分かりやすい言葉を使用してケアプランの作成することが大切ということを学びました。誰のためのケアプランなのかを改めて理解し、これから利用者と共にケアプランを作成していきたいと思いました。

先生方の分かりやすい講義や資料ありがとうございました。有意義な時間を過ごすことが出来ました。

今後も研修に参加してケアマネジャーとしての視点を学び、知識を深め、専門職として利用者のセルフケア能力を高められるような働きかけをしていきたいと思います。

恵友会ケアプランステーション 濱口 栄子

9月23日の研修会アンケート結果はこちらから

10月1日の研修会アンケート結果はこちらから

『9月23日 講義とインテーク・アセスメントの様子』

『10月1日 ケアプラン作成とモニタリング・評価の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

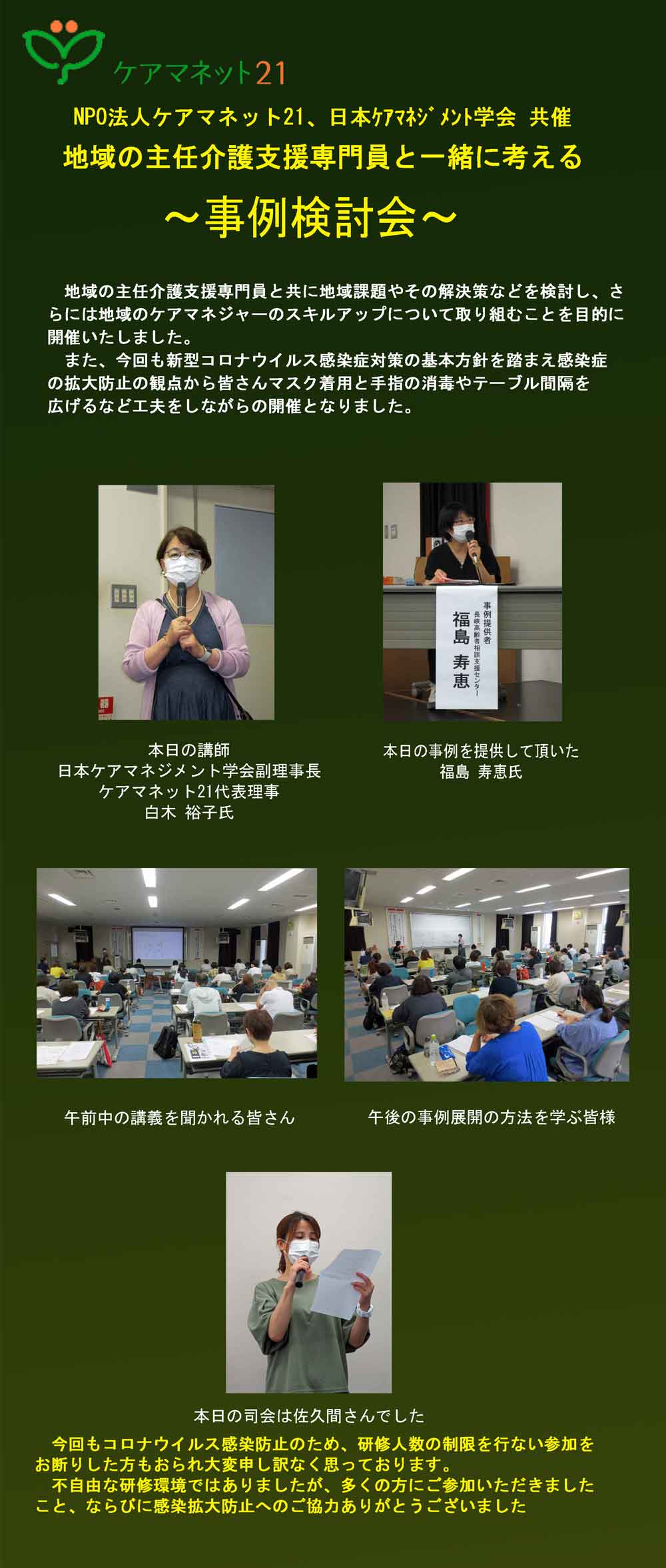

[R23] 主任介護支援専門員 事例検討会 令和4年度 第1回会議

「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【参加資格】 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」が発行されました。

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『事例検討会』を

開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャー

のスキルアップについて、取り組みをしています。

今回も新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ 政府の提案する感染症の拡大防止の

観点から、皆さんのご協力のもとマスク着用と手指の消毒やテーブル間隔を広げるなど工夫をしながら

の開催となりました。

不自由な環境の下での開催となりましたが、今後も地域の主任介護支援専門員と共に地域課題やその

解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップについて、取り組みたいと

考えています。

皆様のご参加、ありがとうございました。

記

【日 時】 令和 4年 8月 21日(日)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【講 師】 日本ケアマネジメント学会副理事長、

NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子 氏

【事例提供者】 長峡高齢者相談支援センター 福島 寿恵 氏

令和4年度 「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える」

「事例検討会」に参加して

今回3年ぶりに事例検討会に参加させて頂きました。

午前中に第1部として、白木先生より、SVに必要な事例展開の技術を学ぶ事例を深める力の講義の説明を受けました。

その内容の中で、アセスメントを深め読み解き、利用者本人の全体の状態像を把握することで利用者がどの様な人であるかを理解する利用者理解の必要性を学ばせていただきました。

ケアマネが援助や支援を展開する中で利用者理解は第1で、利用者の理解は欠かせません。

利用者が実際に何に困り、どの様な力量(ストレングス)が有るかは、アセスメントを深めて、より利用者を知らなければなりません。

生活歴のアセスメント等でナラティブアセスメントや否定的な語りから、肯定的な語りに変えるリフレーミング等の実践に繋がる面接の知識や技術があることも説明頂きました。

午後からの第2部は、事例検討を行い事例の展開を行いました。

事例に対して、1つ1つの質問の積み重ねを行い、利用者が、どの様な人かを明確にしていく中で、事例をメタ・アナリシス(遠まで広く見渡す)的に捉える事で、利用者の実態像や今後の支援展開で、支援者間での連携、情報を整理、統合し情報をつなぎ合わせ支援者間で情報を共有する、ケア会議等でのシステムづくりの必要性も学べ、とても意義ある研修でした。

最後に事例を提供して頂いた、長峡高齢者福祉センターの福島さん、事例を展開して下さった白木先生及びスタッフの皆様には、このようなコロナの時期に感染対策をしっかり行い研修会を開催して頂けたことに感謝します。

有り難う御座いました。

愛翠苑ケアプランサービス 山根 勝行

研修会アンケート結果はこちらから

『令和4年 : 第一回事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R22] 主任介護支援専門員 研修企画委員会 令和4年度 第1回会議

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和4年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催いたします。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

このため、ケアマネット21では、「研修企画委員会会議」ならびに「研修または事例検討会」を計画し、今回令和4年度、第1回目の会議を開催しました。

記

【日 時】 令和4年 7月21日(木) 会議 18時30分~20時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

鴎(かもめ)ホール

【内 容】 地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催。

【参加資格】 主任介護支援専門員

『研修企画委員会 令和4年度 第1回会議の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R21] 「自然災害及び新型コロナウイルス感染症対策BCP策定」 (講義)

令和4年1月29日より開催が延期となりご迷惑をおかけしておりました「自然災害及び新型コロナウイルス感染症BCP策定の実際」の研修会を下記のとおり開催しました。

内容は、居宅介護支援事業所向けの「自然災害」及び「新型コロナ感染症」BCPについて、厚労省のガイドラインに沿って、基本理解と実際に作成されたBCPの解説により学んでいきました。

また、同じく今年度より作成義務となった居宅介護支援事業所の「ハラスメント防止対策に関する方針」「虐待防止のための指針」「感染症の予防及びまん延防止のための指針」については、令和3年度4月1日改正の運営基準並びに解釈通知の対照表に基づき、新たに改正となった規定を確認しながら、作成された指針等について解説されました。

記

1 日 時 令和4年6月26日(日) 10時~16時00分

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援センター等

4 講 師 北九州市福祉事業団 指導監 新川泰則氏

『自然災害及び新型コロナウイルス感染症対策BCP策定』の研修に参加して

広島市より参加させて頂きました。久しぶりの対面での研修はオンラインでは得られない臨場感を味わうことができ、とても有意義な時間でした。

令和3年度より業務継続計画(BCP)を作成することとなりケアマネット21の研修では早い段階からこの研修を開催され、それに参加させて頂いた私はいち早く情報収集ができました。近隣のケアマネジャーから「BCPってなに?」と問われた時、頂いた資料を参考にしながら説明したことを今でも覚えています。

そして、意義を理解しながらのBCP作成は手探り状態で、常にこれで良いのかと不安がありまた。研修や訓練等もどのように行うべきか試行錯誤を重ね1年が経過しました。

しかし、今回の研修ではまさにその不安が払拭され、目からうろこが落ちるような思いでした。

新川先生が作成された資料はとても分かりやすく特に「運営基準と解釈通知の対照表」の説明を受けながらの講義は根拠が理解できる研修でした。そのため要所々で書き込みができ、最後には七夕の短冊の様に付箋だらけの資料になりました。先生の講義を受け、弊社が作成したBCPの見直しの際に自信を持って行うことができると感じた次第です。

講義でもお話されていましたが今回のBCP資料作成に当たり厚労省や自治体から精査を受けながらの作成だったので出来上がるまで1年かかったとの事でした。それだけ貴重な資料は研修に参加した者でなければ得られない宝物だと思い講師の新川先生及びケアマネット21の役員の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

この様にケアマネット21の研修は旬の話題や継続すべき研修を企画され、また登壇される先生方は分かりやすく講義をされる先生ばかりだと感じています。今後もケアマネット21の研修会に参加させて頂き研修で得た知識と気付きを業務及び地域活動に活かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

もみのき居宅介護支援事業所 青木宥裕子

研修会アンケート結果はこちら

「自然災害及び新型コロナウイルス感染症対策BCP策定」

研修の様子

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

令和2年・令和3年度 ↓

[R20] 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」

NPO法人ケアマネット21では、昨年に引き続き、居宅、小規模多機能、施設、地域包括支援センター等で働くケアマネジャー等の皆さんを対象に「ケアマネジメントプロセスを振り返る」をテーマに2回シリーズで研修会を開催いたしました。

日々、ケアマネジメントを実践していく中で、「利用者と信頼関係が築きにくい」「アセスメントからニーズを導き出すのが難しい」「モニタリングをどのようにプランに反映すればいいのかわからない」等多くの声が聞かれます。

インテークからモニタリング・評価に至る一連のケアマネジメントプロセスについて初心に戻って基礎から見直してみて、自身のケアマネジメントプロセスを振りかえりケアマネジャーとしてのさらなるスキルアップを目指していただきたいと思います。コロナ化、多くの皆様のご参加ありがとうございました。

1. 日 時 1回目:令和3年12月 5日(日)10時~15時

2回目:令和3年12月12日(日)10時~15時

2. 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

3. 対 象 居宅介護支援事業所、小規模多機能、施設等のケアマネジャー、地域包括支援センター等 の方。

4. 内 容 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 講義と演習

5. 講 師 両日ともに ケアマネット21理事が担当

12月05日 ケアマネジメントプロセスについて(講義)

インテーク、アセスメントについて

12月12日 ケアプラン作成からモニタリング、評価について

『ケアマネジメントプロセスを振り返る』研修に参加して

今回、初めてケアマネット21の研修に参加させて頂きました。私自身、ケアマネージャーになり、4カ月程です。講義では、実務研修の講義内容をもう一度再確認でき、また掘り下げて詳しく説明を受け、とても勉強になりました。

講義の中で、永松先生からアセスメントについて学び、利用者が今までの人生で何を大切にどう生きてきたかを知り、利用者が望む生活を一緒に探し、課題を整理し、解決する方法を利用者と一緒に考えていくということがとても大切で重要だと感じました。

また、できない事ばかり見ていないか?との問いにハッとする事があり、ストレングスを最大限に引き出す事など再確認する事がたくさんありました。

ロールプレイやグループワークもでき、経験豊富な方々との話し合いはとても参考になり、アドバイスも聞けとても有意義で刺激のある2日間の研修でした。

これからもたくさんの研修に参加し、多くを学びながら経験を積み成長していきたいと思います。

講師の先生方、大変お世話になりました。 身になる研修ありがとうございました。

若松区医師会トータルケアコーディネーション 黒川 恵

1回目研修アンケート結果はこちらから

2回目研修アンケート結果はこちらから

『第一回目研修の様子』

(様子-1)

『第二回目研修の様子』

(様子-2)

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

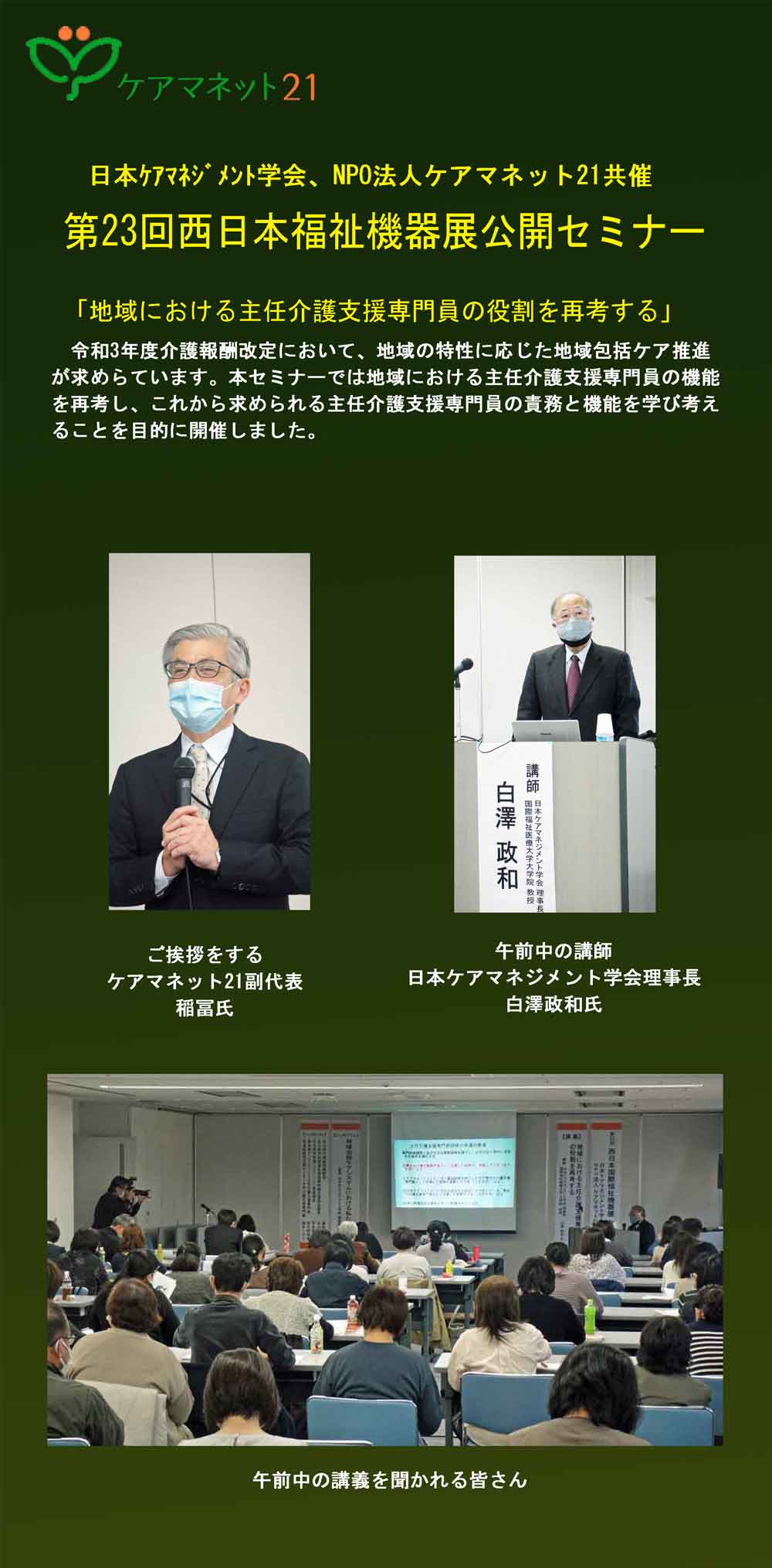

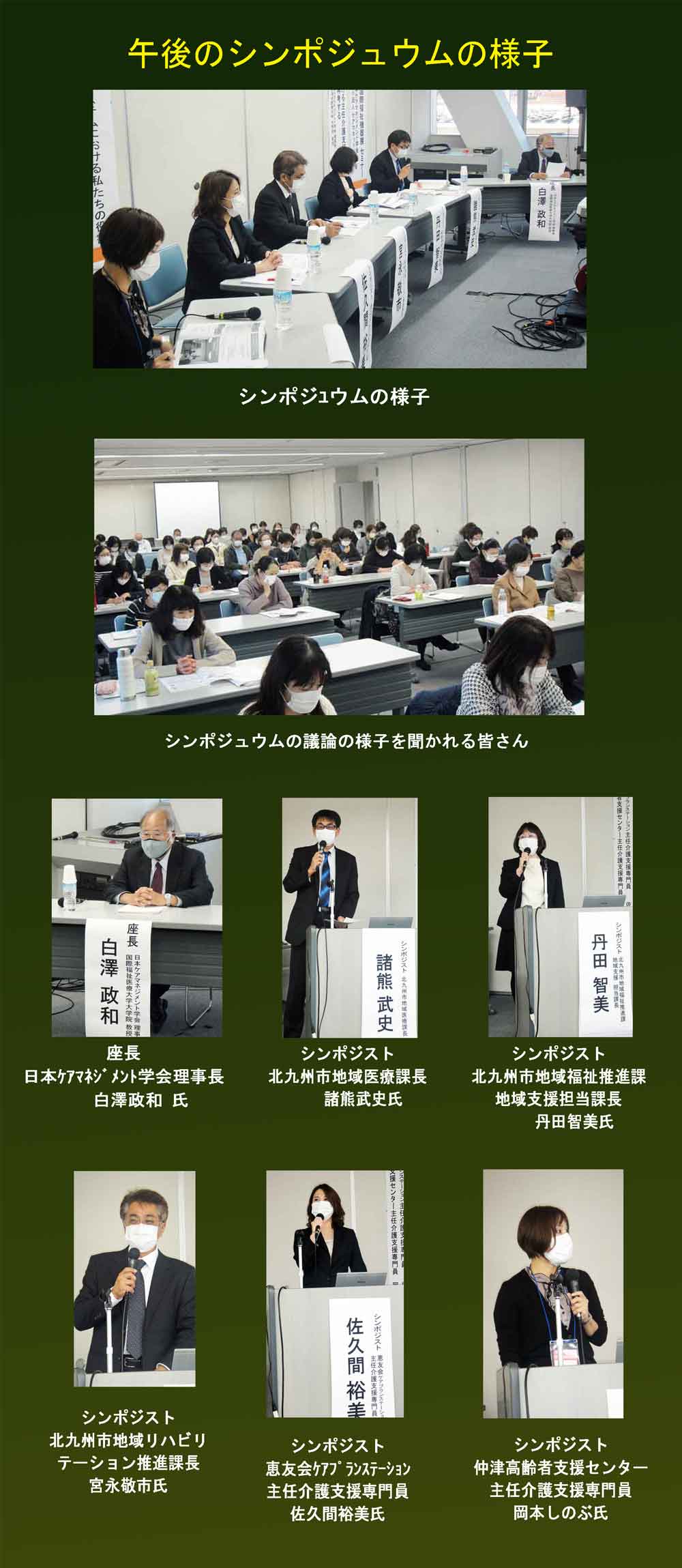

[R19] 「第23回西日本国際福祉機器展公開セミナー」

・日本ケアマネジメント学会/NPO法人ケアマネット21 共催

令和3年度介護報酬改定において、地域の特性に応じた地域包括ケア推進が求めらています。本セミナーでは地域における主任介護支援専門員の機能を再考しこれから求められる主任介護支援専門員の責務と機能を再考する講義およびシンポジュムを開催。現場でご活躍の皆様と学び・考えたいと思います。居宅介護支援、地域包括支援センター、施設、グループホーム等のケアマネジャーの皆様にご参加いただきました。

記

【日 時】 令和3年11月20日(土) 10:00~16:30 (9:30受付)

【場 所】 西日本総合展示場 新館3階 302~304会議室

《プログラム》

【講 義】 「地域における主任介護支援専門員の役割を再考する」 10:00~12:00

講師:日本ケアマネジメント学会 理事長

国際福祉医療大学大学院 教授 白澤 政和氏

【シンポジュウム】 「地域包括ケアシステムにおける私たちの役割」 13:30~16:30

【シンポジスト】

・北九州市地域医療課長 諸熊 武史氏

・北九州市地域福祉推進課地域支援担当課長 丹田 智美氏

・北九州市地域リハビリテーション推進課長 宮永 敬市氏

・恵友会ケアプランステーション 主任介護支援専門員 佐久間 裕美氏

・仲津高齢者支援センター(行橋市) 主任介護支援専門員 岡本 しのぶ氏

【座 長】 日本ケアマネジメント学会 理事長 白澤 政和氏

* 本セミナー受講に際しては主任介護支援専門員更新要件の「研修受講証明書」を発行しました

『第23回 西日本福祉機器展公開セミナー』

「地域における主任介護支援専門員の役割を再考する」セミナーに参加して

白澤先生の講義を聞かせて頂き、改めて主任介護支援専門員の役割を考えることができました。

スーパービジョンを活用し、課題を共有・解決の方向に導くことや、将来的には地域とも連携していきたいです。

家族員全体の支援について、海外では、家族用のアセスメントシートがあることについては驚きました。家族のアセスメントについては、疎かになっていたこともあるため、課題解決できるように取り組んでいきたいです。

とびうめきたきゅうについては、活用させていただいています。地域包括ケアシステム構築において、保険者・包括・主任ケアマネージャーの立場から話を聞かせて頂き大変勉強になりました。

研修に参加させていただきありがとうございました。

ケアプランセンターとうわ 金子 満

セミナーのアンケート結果はこちらから

『公開セミナー 講義とシンポジウムの様子』

(様子-1)

(様子-2)

(様子-3)

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R18] 主任介護支援専門員 研修企画委員会 令和3年度 第1回会議

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和3年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催いたします。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

このため、ケアマネット21では、「研修企画委員会会議」ならびに「研修または事例検討会」を計画し、今回令和3年度、第1回目の会議を開催しました。

記

【日 時】 令和3年 10月 26日(火) 会議 18時30分~20時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

鴎(かもめ)ホール

【内 容】 地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催。

【参加資格】 主任介護支援専門員

『研修企画委員会 令和3年度 第1回会議の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R17] 主任介護支援専門員 事例検討会 令和3年度 第1回会議

「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【参加資格】 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」が発行されました。

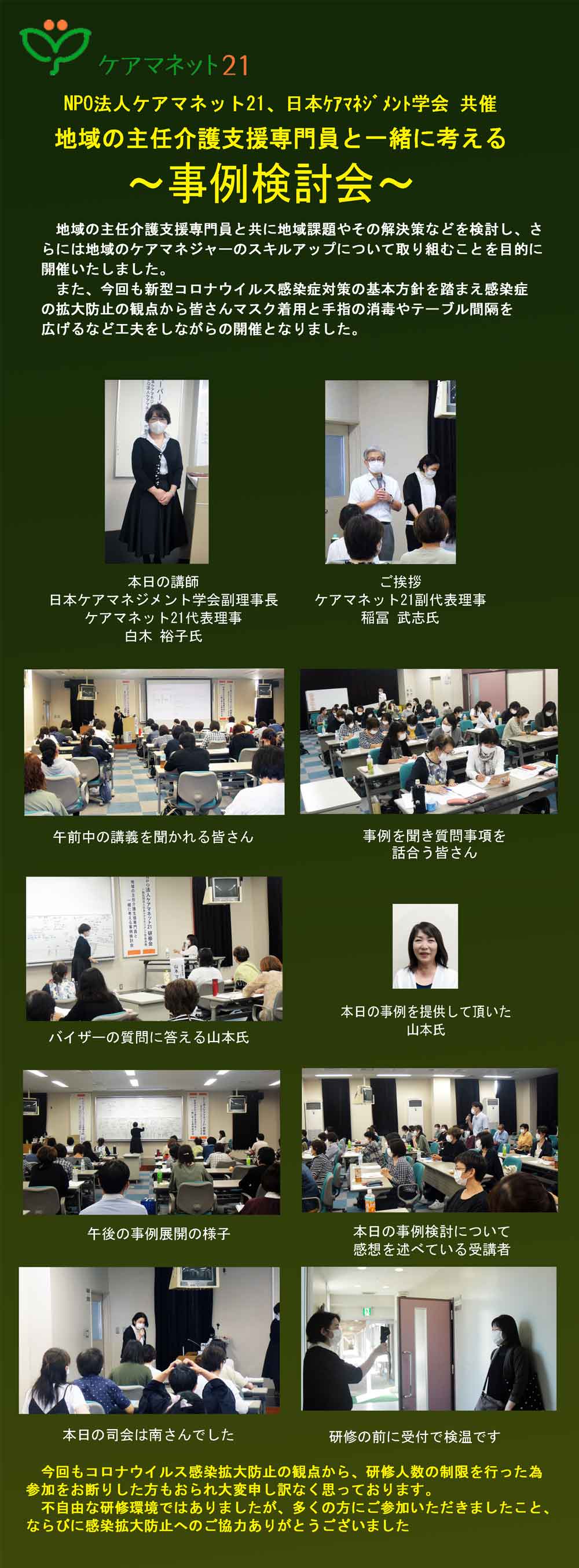

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『事例検討会』を

開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャー

のスキルアップについて、取り組みをしています。

今回も新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ 政府の提案する感染症の拡大防止の観点

から、皆さんマスク着用と手指の消毒やテーブル間隔を広げるなど工夫をしながらの開催となりました。

不自由な環境の下での開催となりましたが、今後も地域の主任介護支援専門員と共に地域課題やその

解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップについて、取り組みたいと

考えています。

皆様のご参加、ありがとうございました。

記

【日 時】 令和 3年 10月 10日(日)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【講 師】 日本ケアマネジメント学会副理事長、

NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子 氏

【事例提供者】 有限会社ライム (来夢) 山本 マサ子 氏

令和3年度 「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える」

1.「事例提供者」として事例検討会に参加して

今回、「事例提出者」として初めて事例検討会へ参加させて頂き大変緊張していた

ところ、ファシリテーターをして頂いた白木先生、並びに参加者の皆様の進行、展開に

より自然に緊張もほぐれ自身が漠然と悩んでいることが点と点が線につながり、今後、

どうしていくべきかを導き出して下さり気づくことができました。

事例検討会を終えて、まさしく、これが、課題分析を行い隠されたニーズが明らかに

なった瞬間と感じました。

自身の研鑽や解決まで受け止めることができたことに感謝しております。

また、明日からの活力に変化していることに気づかされました。

今回、事例検討会に「事例提出者」として参加させていただき誠にありがとうございました。

ケアプラン来夢 山本マサ子

2.「援助力を高める事例検討会」に参加して

初めて研修に参加させて頂きました。

今までの事例検討会では"バイジー"の視点での参加でしたが、主任介護支援専門員

研修修了後は"バイザー"としての視点を持ち、検討課題を考えていこうと日々努力の

毎日です。

今回、白木先生の講義とスーパービジョンを拝見し、改めて感銘を受けました。

アセスメント・リスクマネジメントの重要性やチームアプローチの大切さを再認識する

事が出来た事例でした。

事例検討会は自身のケアマネジメントの振り返りができ、いつも大変勉強になります。

また、参加させて頂きたいと思います。

事例提出者の山本さん、お疲れさまでした、そして、ありがとうございました。

仲津高齢者相談支援センター 緒方 さつき

研修会アンケート結果はこちらから

『令和3年 : 事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R16] 「令和3年度介護報酬改定を踏まえた今後の事業所運営のありかた」 (講義)

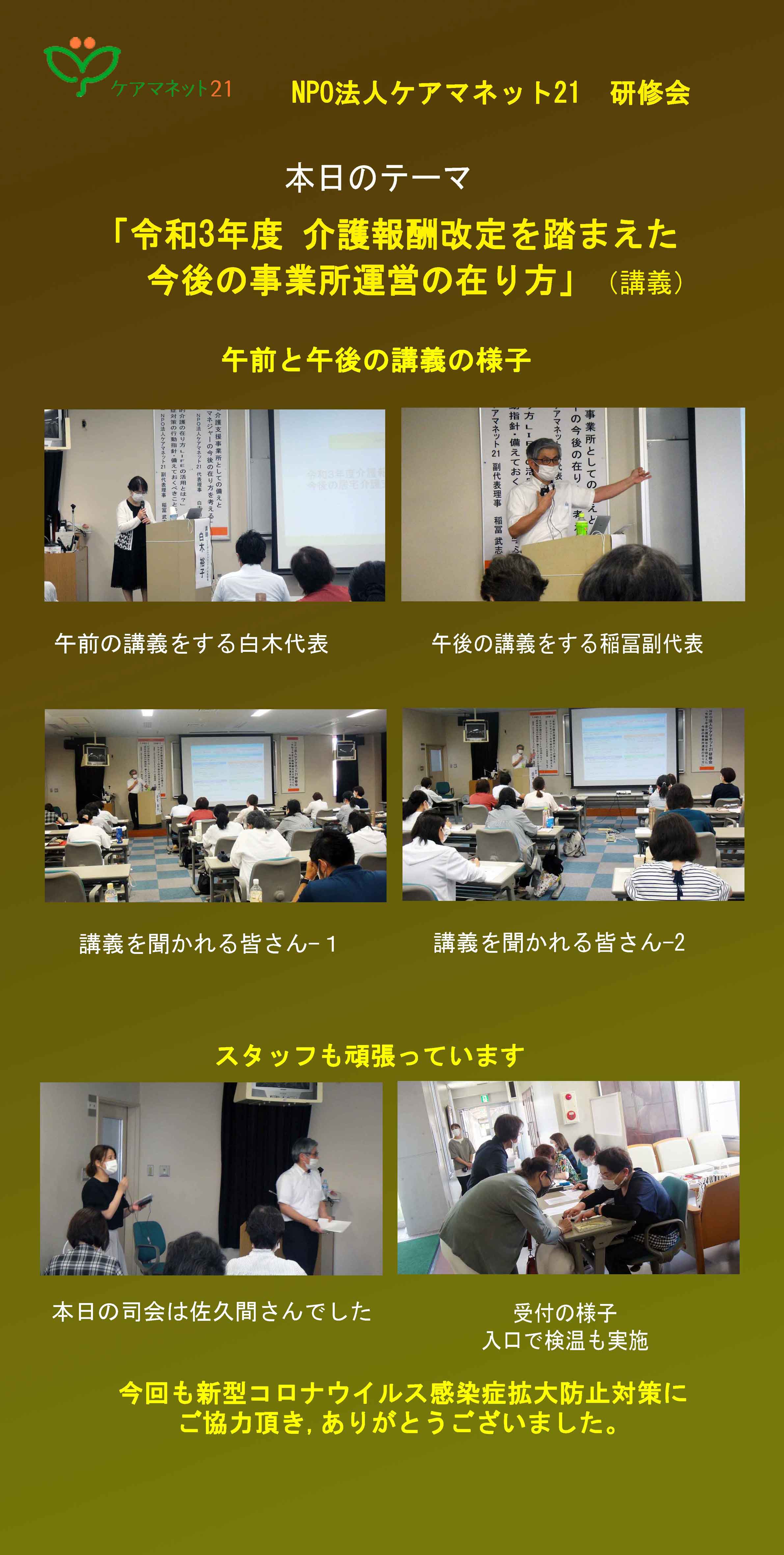

NPO法人ケアマネット21では令和3年度の介護報酬改定を踏まえた今後の事業所運営の在り方に

ついて下記の通り研修会を開催しました。

今回の研修でも新型コロナウィルス感染症予防の観点から、募集人数を制限したため参加をお断りした

方がおられ大変申し訳ありませんでした。

次回の研修でご希望に沿うものがあれば、また応募をお願い致します。

多くの皆様のご参加ありがとうございました。

また、新型コロナ感染防止対策にもご協力いただきありがとうございました。

記

1 日 時 令和3年7月24日(土)10時~15時

2 会 場 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

北九州市小倉南区春ケ丘10-1

3 研修内容 「居宅介護支援事業所としての備えとケアマネジャーの今後の在り方を考える」

・令和3年度の介護報酬改定の狙いとその特徴

・居宅介護支援事業所としての事業運営の方向性とその対応について

・「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目提示」の一部改正

NPO法人ケアマネット21代表理事

白木 裕子

「科学的介護の在り方LIFEの活用とは?」

「感染症対策の行動指針・備えておくべきことを学ぶ」

・感染症が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に

提供される体制を構築するために備えておくべきこと

NPO法人ケアマネット21副代表理事

稲冨 武志

研修会アンケート結果はこちら

「令和3年度介護報酬改定を踏まえた

今後の事業所運営のありかた」研修の様子

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R15] 「令和3年度介護報酬改定に備える」 (講義)

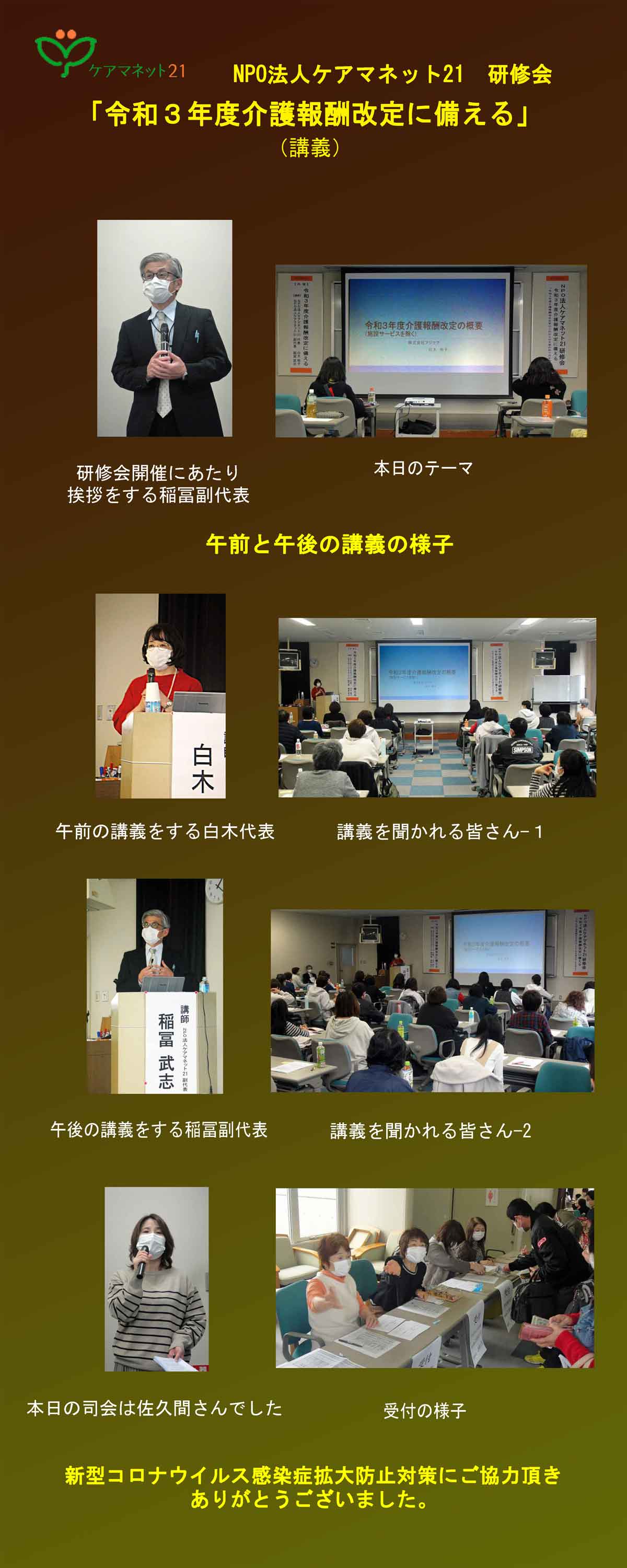

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『介護報酬改定に備える』をテーマに研修会を開催しました。

令和3年度の報酬改定の趣旨とその内容を学び、今後の事業所運営等に生かして頂きます。

今回の研修では新型コロナの関係から、募集人数を制限したため参加をお断りした方がおられ大変申し訳ありませんでした。

次回の研修でご希望に沿うものがあれば、また応募をお願い致します。

多くの皆様のご参加ありがとうございました。

また、新型コロナ感染防止対策にもご協力いただきありがとうございました。

記

【日 時】 令和3年3月14日(日)10時~15時

【会 場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【対 象】 介護支援専門員 主任介護支援専門員 介護保険事業者

【内 容】 令和3年度介護報酬改定に備える

【講 師】 NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子

NPO法人ケアマネット21副代表 稲冨 武志

「令和3年度介護報酬改定に備える」の研修会に参加して

令和3年度介護報酬改定について、丁寧に詳しくご講義いただきました。

「CHASE」 「VISIT」 「科学的介護」など、馴染みのないワードが軒を連ね、まずは

苦手意識を強く感じてしまいました。また、改正の内容も多岐に渡り、身の引き締まる

思いが致しました。

しっかりと頂いた資料を読み込み、事業所内で共有し、理解を深めて参ります。

新型コロナウイルスの感染拡大のみでなく、自然災害も年々甚大な被害が出たりと、

多くの人がいつも不安がつきまとう生きづらい世の中になっていると感じます。

そんな世の中ですが、介護支援専門員として少しでも不安を軽くする事の出来るよう

ご利用者様に寄り添いたいと思います。また、今回の改正の大きな取り組みであるご利用者様の自立

支援、重度化防止にしっかりと取り組み、ケアマネジメント力を高めていくことが出来るよう、努力して

参ります。

今回で、まだ2度目のケアマネット21研修会の参加ですが、とても有意義な時間を過ごさせて頂きました。

先生方、役員の皆様、有難うございました。

パナソニックエイジフリーケアセンター門司・ケアマネジメント

森川 美沙恵

研修会アンケート結果はこちら

「令和3年度介護報酬改定に備える」研修の様子

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R14] 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 (講義と演習)

NPO法人ケアマネット21では、昨年に引き続き、居宅、小規模多機能、施設等で働くケアマネジャー等の

皆さんを対象に研修会を開催しました。

日々、ケアマネジメントを実践していく中で、「利用者との信頼関係が築きにくい」「アセスメントにおける情報の分析がむずかしい」「アセスメントからニーズを導き出すには?」「モニタリングをどのようにプランに反映すればいいか?」等多くの声が聞かれます。

インテークからモニタリング・評価に至る一連のケアマネジメントプロセスについて皆さんと共に初心に戻って基礎から見直してみました。

今後、自身のケアマネジメントプロセスを振りかえりながらケアマネジャーとしてのさらなるスキルアップを目指しましょう。

多くの皆様のご参加ありがとうございました。

また、新型コロナ感染防止対策にもご協力いただきありがとうございました。

記

【日 時】 令和2年11月15日(日)10時~15時

【会 場】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【対 象】 居宅、小規模多機能、施設等のケアマネジャー 地域包括支援センター

介護、医療従事者の方々。

【内 容】 「ケアマネジメントプロセスを振り返る」 講義と演習

講師:

NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子

NPO法人ケアマネット21理事 河邉 みち子

NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

「ケアマネジメントプロセスを振り返る」の研修に参加して

2000年に介護保険制度が施行され、私も介護支援専門員として2002年から職務についています。介護保険制度も3年ごとの改正がなされています。

私も介護支援専門員の仕事を始めた頃は、利用者さん、家族さんから相談を投げ掛けられ、何を、どのように、どうして解決したらよいかを模索する日々でした。介護支援専門員としての役割が果たせるようになったのは、利用者さん、家族さんから課題を頂くことで、学びを得ることができ成長させて頂いたと思います。

医療依存度の高いケース、認知症のケース、終末期のケース等多種多様であり一つとして同じケースはありません。経験を積んでいく中で、アセスメントの重要性、アセスメントをしっかりとることで解決の糸口を見つけることができます。

地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者、障害者の方々が住み慣れた地域で心身共に自立した生活の継続が図れるように、私達介護支援専門員が医療、介護、福祉の専門家としての要であると思います。

高齢者、障害者の方々を中心にご家族、医師、各関係機関との切れ間ない連携、情報共有を図ることが大切と考えます。

いつもこの仕事をしながら思う事があります。私達介護支援専門員は列車に例えればレールであると、そして列車に高齢者、障害者の方々を乗せご家族、医師、各関係機関の皆も同じ目標をもって走っていくことで、高齢者、障害者の方々が望む在宅生活の継続、自立支援、介護予防にも繋がっていくことができると思います。

これからも主任介護支援専門員として、高齢者、障害者の方々にドラえもんのように沢山助言、アドバイスができ、お一人お一人の人生を大切に紡ぎ、寄り添っていきたいと思います。

今回の研修でケアマネジメントプロセスの振り返りをさせて頂きました。

ありがとうございました。

医療法人光洋会赤間病院 居宅介護支援センター 大林 智子

研修会アンケート結果はこちらから

「ケアマネジメントプロセスを振り返る」研修の様子

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R13] 主任介護支援専門員 事例検討会 令和2年度 第1回会議

「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【参加資格】 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」が発行されました。

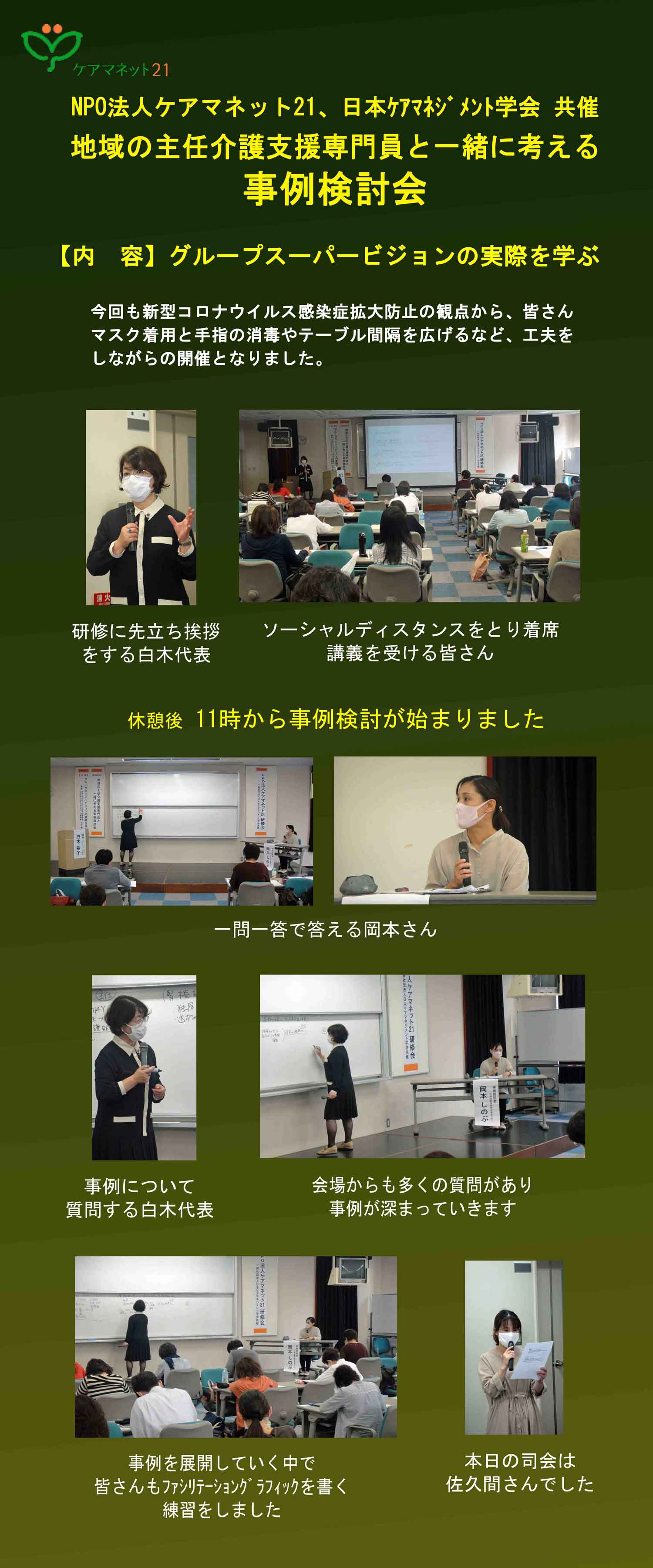

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『事例検討会』を

開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャー

のスキルアップについて、取り組みをしています。

今回も新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ 政府の提案する感染症の拡大防止の観点から、皆さんマスク着用と手指の消毒やテーブル間隔を広げるなど工夫をしながらの開催となりました。

また、皆さんの直接対話を減らすため、グループ毎に討議するグループワークは中止させていただきました。

不自由な環境の下での開催となりましたが、今後も地域の主任介護支援専門員と共に地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップについて、取り組みたいと考えています。

皆様のご参加、ありがとうございました。

記

【日 時】 令和 2年 10月 3日(土)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

【講 師】 日本ケアマネジメント学会副理事長、

NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子 氏

【事例提供者】 仲津高齢者相談支援センター 岡本 しのぶ 氏

令和2年度 第1回 「援助力を高める事例検討会」の研修に参加して

今回の研修に参加して、午前中の講義の中で白木先生が話された事でとても心に残った言葉がありました。 今回の研修に参加して、午前中の講義の中で白木先生が話された事でとても心に残った言葉がありました。

それはアセスメントをするのは

「高齢者だけではない。障害者も生活困窮者も罪を犯した人も、対象者はどなたであっても同じ事である。対象者をどこまで理解できるか」という言葉でした。

その時に、今現在 自分自身がどこまで利用者理解をしているのか?と振り返りました。

それから「やるべきことをやらなければ利用者の生活は変わる」という言葉です。

本当に 支援者によって利用者の生活は変わってしまうと感じています。

だからこそ利用者を理解して支援しなければいけないと思いました。

そして事例検討会をとおして、ファシリテーション・グラフィックを活用する事でA3用紙に記録していきましたが、要点をまとめて記録するという事がとても難しかったです。これはトレーニングが必要と言われていましたが、本当に聞きながら要点をまとめ記録する。という事はなかなか出来ませんでした。

そのためには今後も事例検討会や研修に参加し「要約力」を身につけていきたいと思います。

研修会に参加させていただきありがとうございました。

大原介護保険センター 森 史子

研修会アンケート結果はこちらから

『第1回 : 事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

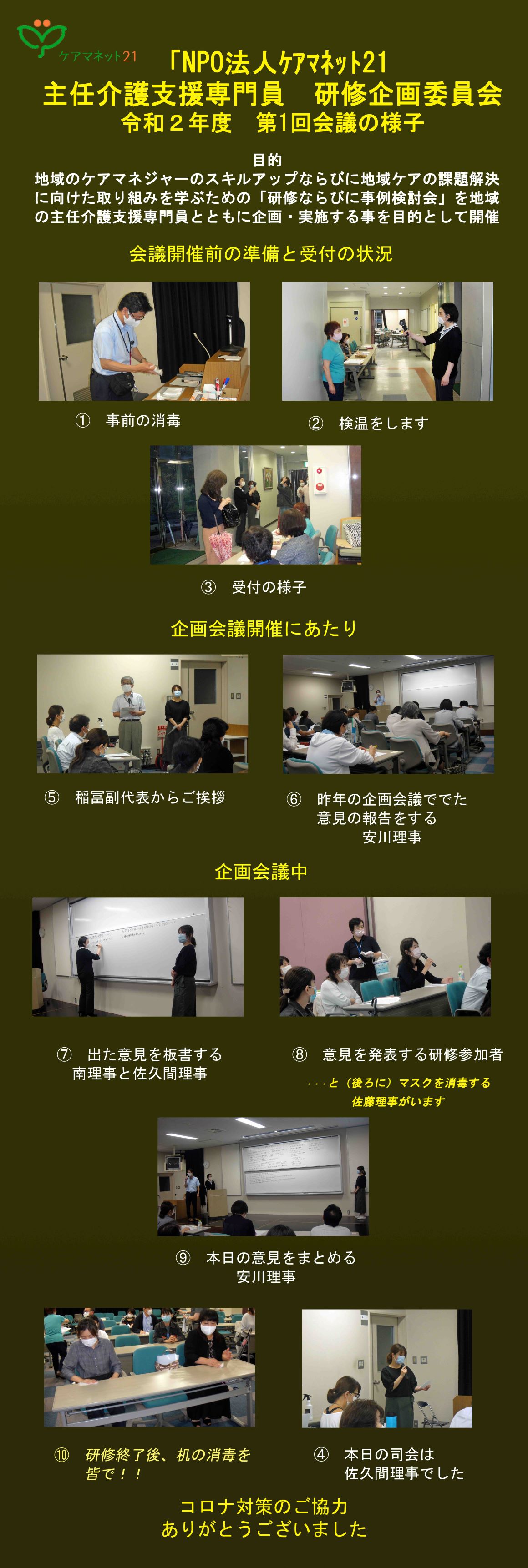

[R12] 主任介護支援専門員 研修企画委員会 令和2年度 第1回会議

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和元年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催いたします。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

本要求に従い、ケアマネット21では、「研修企画委員会会議」ならびに「研修または事例検討会」の開催を予定し、今回は令和2年度、第1回目の会議を開催しました。

記

【日 時】 令和2年 9月 17(木) 会議 18時30分~20時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

鴎(かもめ)ホール

【内 容】 地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催。

【参加資格】 主任介護支援専門員

『研修企画委員会 第1回会議の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

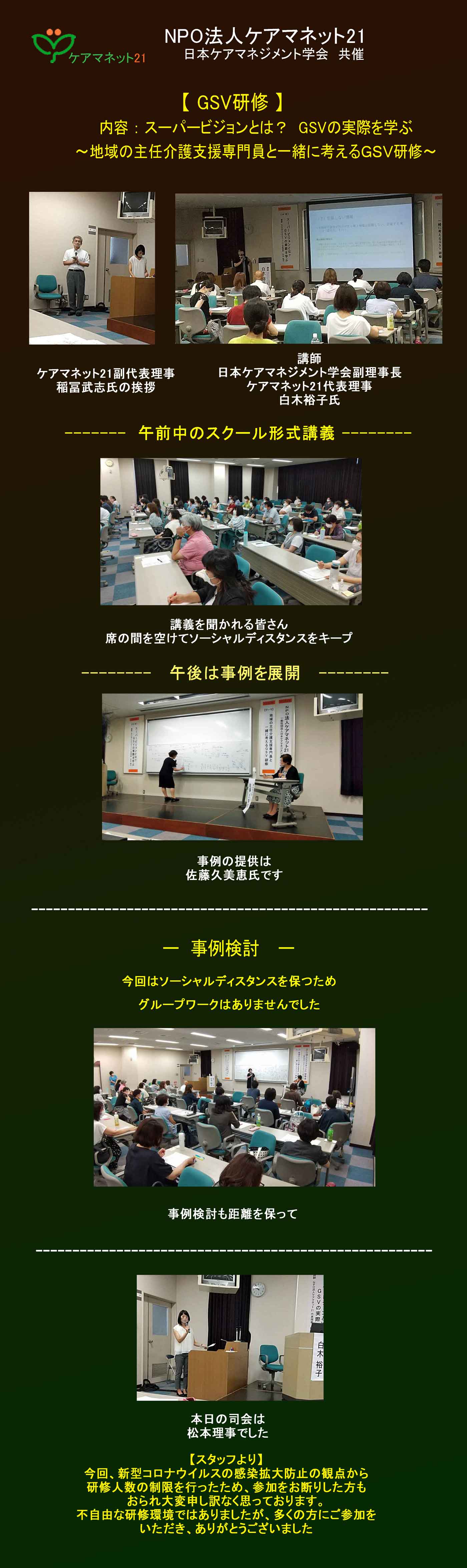

[R11] 「地域の主任介護支援専門員と一緒に考えるGSV研修」

今回の研修は新型コロナウイルス感染予防の観点から定員を最大収容

人数の半分に制限させていただいたことから、参加をお断りした方々が

でてしまい大変申し訳ありませんでした。

しかし、そのような状況下でも多くの方の参加があり、ありがとうございました。

【内容】 スーパービジョンとは?GSVの実際を学ぶ

【参加資格】 主任介護支援専門員 及び 主任介護支援専門員の受講を目指す方

【講師】 NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」を発行しました。

NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて

主任ケアマネジャーを対象に『スーパービジョンを学ぶ』をテーマに研修会を開催しました。

スーパービジョンの実際を学び地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策

などを検討し、さらなるスキルアップができたのではないかと思います。

記

【日 時】 令和 2年 8月 29日(土)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

【内 容】 ス-パービジョンとは?GSVの実際を学ぶ

【講 師】 日本ケアマネジメント学会副理事長

NPO法人ケアマネット21 代表 白木裕子

【事例提供】 パナソニックエイジフリー ケアセンター 門司

佐藤久美恵

今回は特別な環境の下での開催となりましたが、今後も地域の主任介護支援専門員と

共に地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップ

について、取り組みたいと考えています。

多くの皆様のご参加、ありがとうございました。

「スーパービジョンとは?GSVの実践を学ぶ」の研修会に参加させて頂きました。

講義前に北九州市で取り組まれている「とびうめネット」について、運用後の好事例を含め、説明を

受けました。ネットワークの活用によって、緊急搬送や入院時に備え、病名や服薬中の薬、また、介護

保険サービスの支援内容等の情報を一元化し、医療機関においては24時間必要時に確認できるなど、

登録された方が安心を得られるサービスでもあることから、早速、北九州市のご利用様に登録を勧め

ていきたいと思っています。

その他、リハビリテーション相談支援事業については、初めて事業内容を聞きましたが、自立支援、

重症化防止の為に、専門職から相談を受けられる体制が構築されている北九州市と私の職場がある

自治体とでは、その差を感じています。

午前中の講義で、主任介護支援専門相談員の役割、スーパービジョンの必要性を理解する~主任ケア

マネジャーとして指導・支援方法を考える~では、スーパービジョン、事例検討会についてわかりやすく

説明を受けました。バイジーのアセスメントの必要性や教え込もうとすることではなく、問うことで思考

する重要性について、私自身も大変共感しています。バイジーの能力をどう伸ばしていくかが利用者

支援に繋がるため、業務の中で実践できるように日々勉強と痛感しました。

午後からの事例検討では、ご本人の支援卒業後の家族支援について、地域共生社会の実現に向け、

ケアマネジャーがどこまでできるのか、どこまでして良いのかと考えさせられました。

会場も新型コロナウィルス感染予防対策にしっかりと取り組まれており、安心して研修を受けることが

出来ました。

今回、研修会に参加させて頂きありがとうございました。

ウエルパークヒルズ在宅介護サービスセンター 工藤 明美

研修会アンケート結果はこちらから

『GSV研修の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

令和元年度 ↓

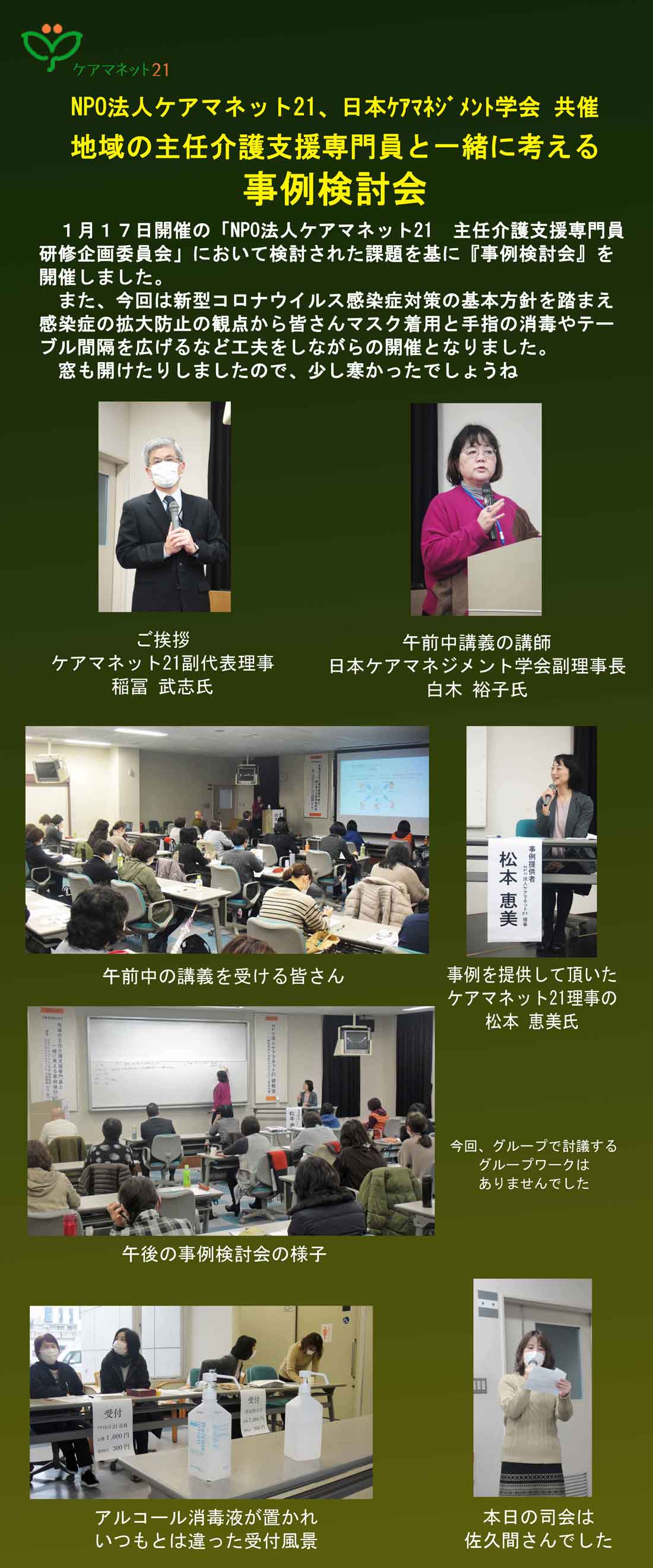

[R10] 主任介護支援専門員 事例検討会 令和元年度 第2回会議

「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

~模擬事例を通して、質問力を高めよう~

【参加資格】 介護支援専門員 、 主任介護支援専門員

*主任介護支援専門員更新要件の、「研修受講証明書」が発行されました。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所においては

「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされています。

そこで、1月17日開催の「NPO法人ケアマネット21 主任介護支援専門員 研修企画委員会」にて検討

された課題を基に、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『事例検討会』を開催しました。

しかし、今回は新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ 政府の提案する感染症の拡大防止の観点から、皆さんマスク着用と手指の消毒やテーブル間隔を広げるなど工夫をしながらの開催となりました。 窓も開けたりしましたので、少し寒かったのではなかったでしょうか。

また、皆さんの直接対話を減らすため、グループ毎に討議するグループワークは中止させていただきました。

今回は特別な環境の下での開催となりましたが、今後も地域の主任介護支援専門員と共に地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップについて、取り組みたいと考えています。

皆様のご参加、ありがとうございました。

記

【日 時】 令和 2年 2月 29日(土)

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

~模擬事例を通して、質問力を高めよう~

【講 師】 日本ケアマネジメント学会副理事長、

NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子氏

【事例提供者】 NPO法人ケアマネット21理事 松本 恵美氏

令和元年度第2回会議 『援助力を高める事例検討会』

ケアマネットに久しぶりに参加させて頂きました。白木先生の講義は更新研修などで受けてきましたが、いつも分かりやすく、目から鱗です。今回も楽しみに来ました。 ケアマネットに久しぶりに参加させて頂きました。白木先生の講義は更新研修などで受けてきましたが、いつも分かりやすく、目から鱗です。今回も楽しみに来ました。

隣に座られていた、男性会員さんが、ケアマネットに参加して一度も外れたことはありません。と言われていました。

講義の前に北九州市保健福祉局 地域医療課から、とびうめきたきゅうの説明がありました。救命や、迅速な治療が受けられる、とても良い制度で、利用者様が活用されるように勧めていきます。

講義は午前中に事例理解のポイントがありました。

事例検討は謎解きの集まり。必ず、根拠があり、思いとか感覚ではない。出来ない事、困っている事探しをしてしまっている、サービスで解決するのでなく、この人の生きていく力、強みを。生活歴を拝聴する。口の中を見ただけでも解る、親の考え方で影響する、又、貧困と口腔は並行している。と講義があり、歯だけでも、その方の生育、生活歴が解るとは驚きでした。

午後から、事例検討会、不思議な家族関係の事例で、本人側から見てくれるのは誰? 妻や母の側から見ていないか? そもそも、この人はどんな人なのかを、ケアマネが、支援チームに言えるか。外側から見る支援者に振り回されている、ケアマネの肝が座っていない、理解しようとしていない。

今回の研修で、たくさん学ばせて頂きました。

気付きと学びと白木先生がおっしゃっていました。生活歴を拝聴するという考えがありませんでしたので、驚きでした。人生の物語を拝聴出来るように、相手を尊敬できる自分に変わりたいと思いました。

この人がどんな人かを、言えるケアマネになりたいと思いました。

ケアマネットに参加して、本当に良かったです。ありがとうございました。

みどりケアプランセンター 黄檗 芳江

研修会アンケート結果はこちらから

『第二回 : 事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

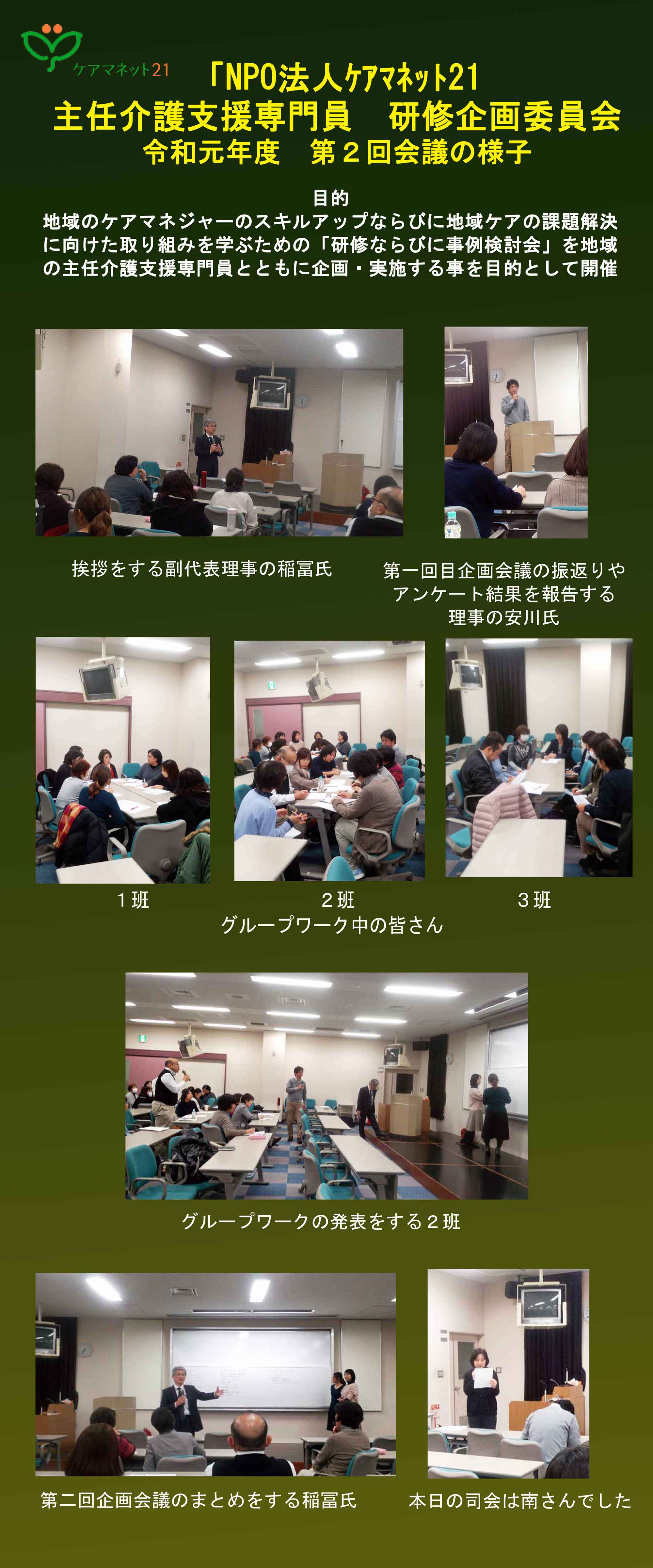

[R09] 主任介護支援専門員 研修企画委員会 令和元年度 第2回会議

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和元年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第2回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催いたします。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

このため、ケアマネット21では、「研修企画委員会会議」ならびに「研修または事例検討会」を年2回ずつ計画し、今回は令和元年度、第2回目の会議を開催しました。

記

【日 時】 令和2年 1月 17日(金) 会議 18時30分~20時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

鴎(かもめ)ホール

【内 容】 地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催。

【参加資格】 主任介護支援専門員

『研修企画委員会 第2回会議の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R08] 「第21回西日本国際福祉機器展公開セミナー」

・日本ケアマネジメント学会

・NPO法人ケアマネット21 共催

NPO法人ケアマネット21では、本年度「これからの地域共生社会の構築に貢献できる」をメインテーマに研修企画をしております。

2040年に向けて、いかなる雇用形態であっても企業に働く人が全員加入できる「全世代型勤労者皆保険制度」の創設が提案されました。これは、世代間の公平性の確保や貧困・格差問題の解消を通じた社会的連帯の保持、新しい形の地域の支え合いやコミュニティの再生への寄与等を指しています。そこで、全世代を対象とした「地域共生社会」の実現に向け、『地域共生社会におけるケアマネジメントの機能を考える』をテーマに日本ケアマネジメント学会と共催のもと、基調講演および行政・司法・ケアマネジャーを交えてのシンポジウムを下記の通り開催しました。

今回もケアマネジャーをはじめ、医療・福祉・介護に携わる多くの皆様にご参加いただきました。

なお、今回のセミナーでは主任介護支援専門員更新要件の「研修受講証明書」を発行しております。

記

1.日 時 令和元年11月16日(土)

受付:9時30分~ 時間:10時00~16時20分

2.会 場 西日本展示場 新館3F 302~304会議室

(北九州市小倉北区浅野3丁目8-1 JR小倉駅北口側)

3.内 容

〇基調講演:「地域共生社会におけるケアマネジメントの役割」

講師:一般社団法人日本ケアマネジメント学会 理事 服部 万里子氏

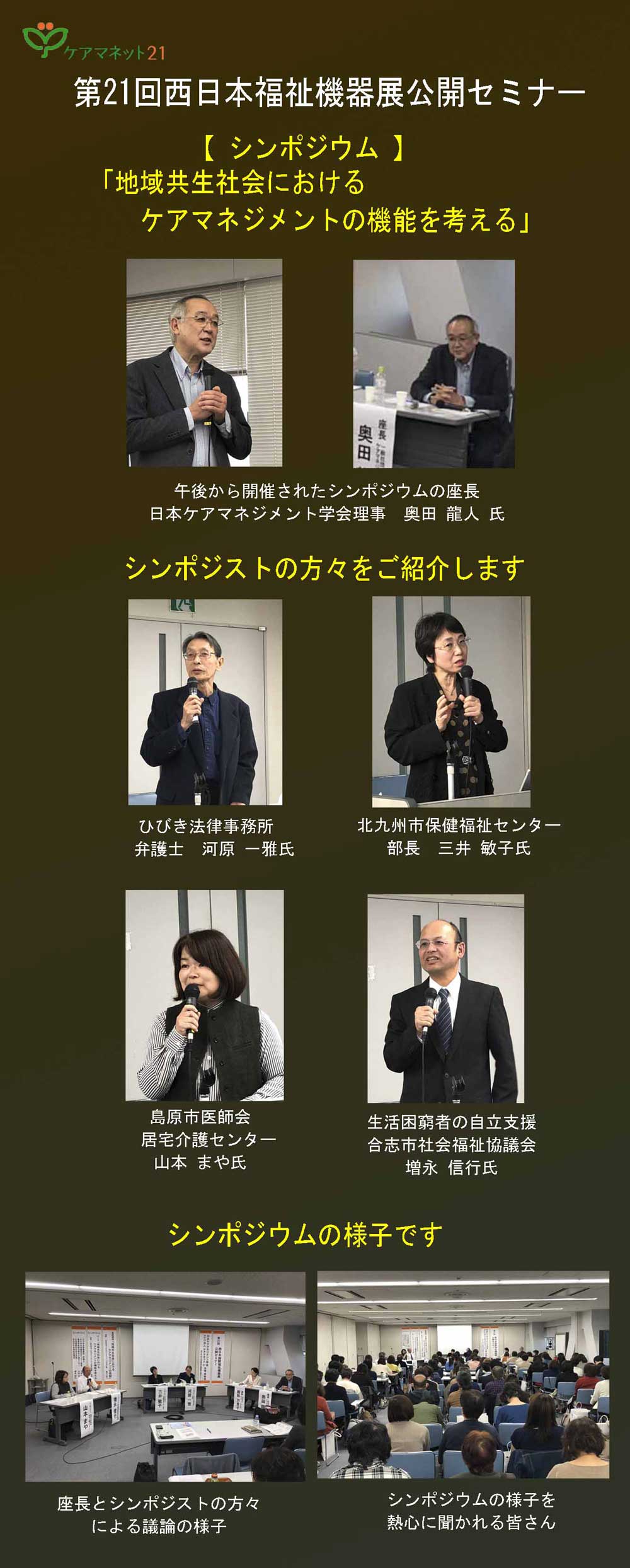

〇シンポジウム

テーマ:「地域共生社会におけるケアマネジメントの機能を考える」

座長:一般社団法人日本ケアマネジメント学会理事 奥田 龍人氏

シンポジスト:ひびき法律事務所 弁護士 河原 一雅氏

北九州市保健福祉センター部長 三井 敏子氏

島原市医師会 居宅介護センター 山本 まや氏

生活困窮者の自立支援

合志市社会福祉協議会 増永 信之氏

※ 主任介護支援専門員更新要件の「研修受講証明書」を発行致しました。

『第21回 西日本福祉機器展公開セミナー』

「地域共生社会におけるケアマネジメントの機能を考える」の研修会に参加して

午前中の服部万里子先生の基調講演では、最近の国の動向についてわかり易くご講演いただきました。 午前中の服部万里子先生の基調講演では、最近の国の動向についてわかり易くご講演いただきました。

特に、2040年問題として団塊ジュニアが65歳、高齢者人口の伸びは落ち着くも生産年齢人口が急減することから、医療介護従事者の確保について、国は全世代型社会保障制度の構築へ着々と進めていることなど、興味深い内容や、ケアマネジャーの未来を拓くとして「とことん寄り添う、うけとめる、専門性の発揮、地域力を活かす、自らを磨く」という言葉をいただき、たくさんの宿題もありますが、事業所や地域の皆様とがんばろうという気持ちにもなりました。

午後からのシンポジウムではこれからの共生型社会に向けて多職種の方のそれぞれの取り組みや問題点の定義などから、介護支援専門員として、ケアマネジメント知識だけではなく、多職種連携を図り、知識を深めながら支援していかなければならないことを再認識することができました。

利用者さんとしっかりと向き合い、今まで見えていなかった経済的なこと、家族の問題などアセスメント力を高め、一人で悩まず、適切な所(機関)へつなぐ、早期に問題解決できる様多職種で関れるよう努力していきたいと思います。

とても有意義な研修でした。有難うございました。

小倉医師会ケアプランサービスセンター 梶原 優子

『公開セミナー 基調講演とシンポジウムの様子』

(様子-1)

(様子-2)

(様子-3)

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R07] 第2回:「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!!」

NPO法人ケアマネット21では、昨年に引き続き、居宅、小規模多機能、施設等で働く経験年数の少ないケアマネジャー等を対象に、「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう」をテーマに2回シリーズで研修会を計画し、2回目を開催しました。

事例を「読む」「予測する」「考える」「質問する」作業を通じて事例の全体像をとらえる力やグループ力で事例を見立てるプロセスを通して、アセスメント力を高めて、さらなるスキルアップを目指すよう新人研修も兼ねて実施しています。

1回目を含め、多数のケアマネジャーの方 等に参加していただきました。

記

【日 時】 1回目 令和元年8月17日(土)10時~15時30分

2回目 令和元年10月26日(土)10時~15時30分

【場 所】 北九州市総合福祉センター アシスト21 2階講堂

小倉北区馬借一丁目7番1号

【対 象】 居宅、小規模多機能、施設等で働くケアマネジャー

地域包括支援センター 等の方々

【内 容】 〇1回目 :講義と事例検討会 1回目の様子はこちら

講義 :アセスメントの重要性について、事例検討会の進め方について

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

事例検討会

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子

〇2回目:事例検討会

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子

研修テーマ:2回目「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!」

の研修会に参加して

今回の研修に参加したことで、アセスメントの重要性を再認識することができました。その中で特に印象に残ったことが二つあります。

一つ目は、アセスメントはご利用者様やご家族を支えているチームで行うということです。さまざまな視点から情報を得、繋げることでより深いアセスメントができ、本人の強みや課題を見つけられることに気づくことができました。

二つ目は、永松先生の「ご利用者は、事業所は選べてもケアマネは選べない。」という言葉です。

ケアマネはご利用者様、ご家族の生活に大きく関わってきます。専門職として、ご利用者様の立場に立って考え、望む生活の支援ができるようにケアマネとしてのスキルアップを図っていきたいと思いました。

また、今回初めて事例の提出者として参加をさせて頂きました。初めてで緊張もありましたが、スーパーバイザーの末次先生が優しく導いて下さったおかげで、一つ一つの質問に事例を振り返りながら答えることができました。

提出者として参加したことで、参加者とは違った気付きと自分の中の課題を見つけることができ、ケアマネとしてスキルアップにつながる良い機会を頂いたと感謝しております。

今回の研修で得た知識と気付きを今後の業務に活かしていきたいと思います。

講師の先生方、役員の皆様、ありがとうございました。

芳野ケアサポート ケアプランセンター 東 由佳子

研修会アンケート結果はこちらから

『第二回 : 事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R06] 「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所においては

「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされています。

8月1日に開催いたしました「NPO法人ケアマネット21 主任介護支援専門員研修企画委員会」にて検討された課題を基に下記内容で、NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会との共催にて『事例検討会』を開催しました。

地域の主任介護支援専門員ともに地域課題やその解決策などを検討し、さらには地域のケアマネジャーのスキルアップについて、皆様と取り組みを行います。

64名の皆様に参加していただきました。

また、今回の研修に先立ち、北九州市保険福祉局地域医療課の青木課長より「医療・介護連携プロジェクト」について説明があり、北九州市の「とびうめネット」運用改善について、ケアマネジャーの方々へ協力の要請がありました。

北九州市は今秋から、高齢者の緊急搬送や入院時に備え、病名や服用中の薬、介護保険サービスによる支援状況などの情報を一元化し、医療機関がいつでも確認できるようにするモデル事業を構築中です。

記

【日 時】 令和 1年 10月 12日(土)

受付 9時30分~

開始 10時00分~15時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

地域医療研修センター 鴎(かもめ)ホール

所在地: 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

【内 容】 グループスーパービジョンの実際を学ぶ

~模擬事例を通して、質問力を高めよう~

講師:日本ケアマネジメント学会副理事

NPO法人ケアマネット21代表 白木 裕子氏

【 他 】 北九州市の「とびうめネット」運用改善について協力要請

北九州市保健福祉局地域医療課 課長 青木 穂高氏

研修テーマ:「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」

の研修会に参加して

「地域の主任介護支援専門員と一緒に考える事例検討会」の研修会に参加させていただきました。

午前中の講義に先立ち、 現在、北九州市で取り組みを始めている「北九州医療・介護連携プロジェクト:とびうめネット」について市職員より説明を受けました。高齢化が進み共生化社会が叫ばれる現在において、医療と介護の連携は必須であり、行政も参画しての取り組みがされている規模の大きさに驚きました。

午後からは模擬事例検討会を通して、個人レベルでの事例検討、グループレベルでの事例検討、全体レベルでの事例検討を比較し、個人では気づくことができなかった部分にグループレベルでは気づくことができる。さらに、全体のレベルではグループレベルで気づけなかった部分に気づくことができる。より客観的に捉えることができることを学びました。

一つの眼ではなく、より多くの視点から課題を探り課題を見出していく事例検討。

その事例の課題に自らが気づけるように質問を投げかけていくスーパービジョン。どちらも実践の中で活かせるようにこれからも努力していきたいと思います。

特別養護老人ホーム 安雲拓心苑 峰 由美

研修会アンケート結果はこちらから

『事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R05] 第1回:「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!!」

NPO法人ケアマネット21では、昨年に引き続き、居宅、小規模多機能、施設等で働く経験年数の少ないケアマネジャー等を対象に、「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう」をテーマに2回シリーズで研修会を計画し、1回目を開催しました。

事例を「読む」「予測する」「考える」「質問する」作業を通じて事例の全体像をとらえる力やグループ力で事例を見立てるプロセスを通して、アセスメント力を高めて、さらなるスキルアップを目指すよう新人研修も兼ねて実施しています。

多数のケアマネジャーの方等に参加していただきました。

記

【日 時】 1回目 令和元年8月17日(土)10時~15時30分

2回目 令和元年10月26日(土)10時~15時30分

【場 所】 北九州市総合福祉センター アシスト21 2階講堂

小倉北区馬借一丁目7番1号

【対 象】 居宅、小規模多機能、施設等で働くケアマネジャー

地域包括支援センター 等 の方々

【内 容】 〇1回目 :講義と事例検討会

講義 :アセスメントの重要性について、事例検討会の進め方について

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

事例検討会

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子

〇2回目:事例検討会 2回目の様子はこちら

講師:NPO法人ケアマネット21理事 永松 京子

講師:NPO法人ケアマネット21理事 末次 香代子

研修テーマ:1回目「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!」

の研修会に参加して

「事例検討会を通じてアセスメント力を高めよう!」の研修会に参加させていただきました。

午前中のアセスメントの講義では、要望とニーズの違い、考え方、確認しなければならない事など、改めて勉強できました。

また、ICFを使ってのアセスメント演習、グループワークでは自分に足りない知識、これから学んでいかなければならない沢山の事を気づく事ができました。

午後からは事例検討会の目的、意義や気を付ける事を学びました。そして、今回の研修会では初めて事例を提出させていただきました。

きちんと発表出来るか、一問一答という形式に自分がどれだけ答えられるかと不安でいっぱいでしたが、主催の皆様から事前に声をかけていただき少し緊張もとれて臨む事ができました。実際の発表となると、事例発表の難しさを感じながらも稲冨氏がその都度、必要な情報を聞いていただき発表する事ができました。

また、皆様からの質問で自分の把握できてない所、行えてない事などもわかり今後に活かしていこうと思いました。

ケアマネ業務について6ヶ月という、今の時点でこのような機会をいただけた事に感謝してます。ありがとうございました。

南小倉ケアマネジメントセンター 大江 美世子

研修会アンケート結果はこちらから

『第一回 : 事例検討会の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R04] 主任介護支援専門員 研修企画委員会 令和元年度 第1回会議

NPO法人ケアマネット21では、下記の通り『令和元年度 主任介護支援専門員 研修企画委員会 第1回会議』を開催しました。

主任介護支援専門員には、地域のケア課題に対する取り組みや地域ケアマネジャーの育成・スキルアップが常に求められています。

本会議の目的は、地域のケアマネジャーのスキルアップならびに地域ケアの課題解決に向けた取り組みを学ぶための「研修ならびに事例検討会」を地域の主任介護支援専門員とともに企画・実施する事を目的として開催いたします。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所には「他法人と共同で事例検討会、研修会を開催すること」とされていますが、この要件には「企画段階からの参画」が求められています。

本要求に従い、ケアマネット21では、「研修企画委員会会議」ならびに「研修または事例検討会」を年2回ずつ予定して、今回は令和元年度、第1回目の会議を開催しました。

記

【日 時】 令和元年 8月 1日(木) 会議 18時00分~20時00分

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

鴎(かもめ)ホール

【内 容】 地域における研修・事例検討会を開催するにあたり、企画・運営方法等

について検討・協議する会議を開催。

【参加資格】 主任介護支援専門員

『研修企画委員会 第1回会議の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R03] 研修会(講演・シンポジウム)

研修テーマ:「高次脳機能障がいの理解について」

NPO法人ケアマネット21では、本年度「これからの地域共生社会の構築に貢献できる」をメインテーマに

研修企画をしております。

7月の研修会では、見えない障害と言われ、理解されにくい「高次脳機能障がい」について学び、地域での支援のあり方を考えたいと思います。

「高次脳機能障がい」について理解を深めるための講義や「家族の会」、行政関係者との意見交換を通じて、地域で支える仕組みや支援者としての心構え、実際の援助について皆様と一緒に考えたいと思います。

今回の研修は、ケアマネジャーだけでなく、ソーシャルワーカー、看護師、グループホーム・介護保険施設の介護職の皆様をはじめ、障がい者施設・作業所の相談員・職員の皆様と一緒に学びスキルアップを目指して開催し、多くの皆様に参加していただきました。

また、本研修では修了証を発行しましたので、主任更新研修などにご活用ください。

記

【日 時】 令和元年 7月28日(日) 10:00~15:30 (受付9:30~)

【場 所】 北九州市総合福祉センター アシスト21 2階講堂

小倉北区馬借一丁目7番1号

【講 演】 「高次脳機能障がいの理解について」

(講義1) 講師:国際医療福祉大学 作業療法学科

保健医療学博士 原 麻理子 氏

(講義2) 講師:高次脳機能障がい支援センター(福岡市)

所長 和田 明美 氏

【シンポジウム】 「高次脳機能障がいを抱える方を地域で支えるために」

(座長) 北九州市立大学 大学院 マネジメント研究科

教授 工藤 一成 氏

(シンポジスト) 北九州市保健福祉局 精神保健福祉課長 安藤 卓雄氏

高次脳機能障がいを考える会「虹」 代表 石井 朱實氏

NPO法人ケアマネット21 代表 白木 裕子氏 (オブザーバー) 原 麻理子氏、 和田 明美氏

研修テーマ:「高次脳機能障がいの理解について」の研修に参加して

今回は、「高次脳機能障がいの理解について」の研修に参加を致しました。

実は今回、NPO法人ケアマネット21の研修に参加したこと自体が初めてでしたが、当事者家族、行政、ケアマネジャー、相談支援コーディネーター、専門作業療法士の方々からの視点での講義を拝聴する事ができ、視野を広げる事が出来ました。同時に、各々の専門職がどのように支援をしているかを理解する事も出来ました。

高次脳機能障がいの要因や脳のはたらきを理解する事で、どのような症状が出現するかを把握できることや、どのような制度を使えば、より重層的な支援が出来るのかを学習する事が出来ました。

ケアマネジャーは、介護保険制度だけではなく関わる全ての諸制度にも精通をしておかないと、ケアマネジメントにおいては大きな支障が出ると思います。

一方で、全ての制度に精通する事が難しい場合、相談窓口を把握しておき繋ぐことで「利用者や家族と社会資源(相談窓口)とを結びつけること」という意味では大きな役割を果たすことが出来ます。

この研修で一番印象に残った事は「必ず当事者を入れて議論をする事が大切」という意見でした。当事者を入れるという事の必要性を理解しておきながらも、その意向が十分に尊重されないこともあります。私もケアマネジャーの一人として、必ず当事者の意向を尊重しながら支援をしていきたいと思いますし、様々な機関、専門職、当事者と繋がっていくネットワークづくりを構築していければと思っています。

シルバーサンホーム エスエム介護支援センター 田中 慎一

研修会アンケート結果はこちらから

『講演とシンポジウムの様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

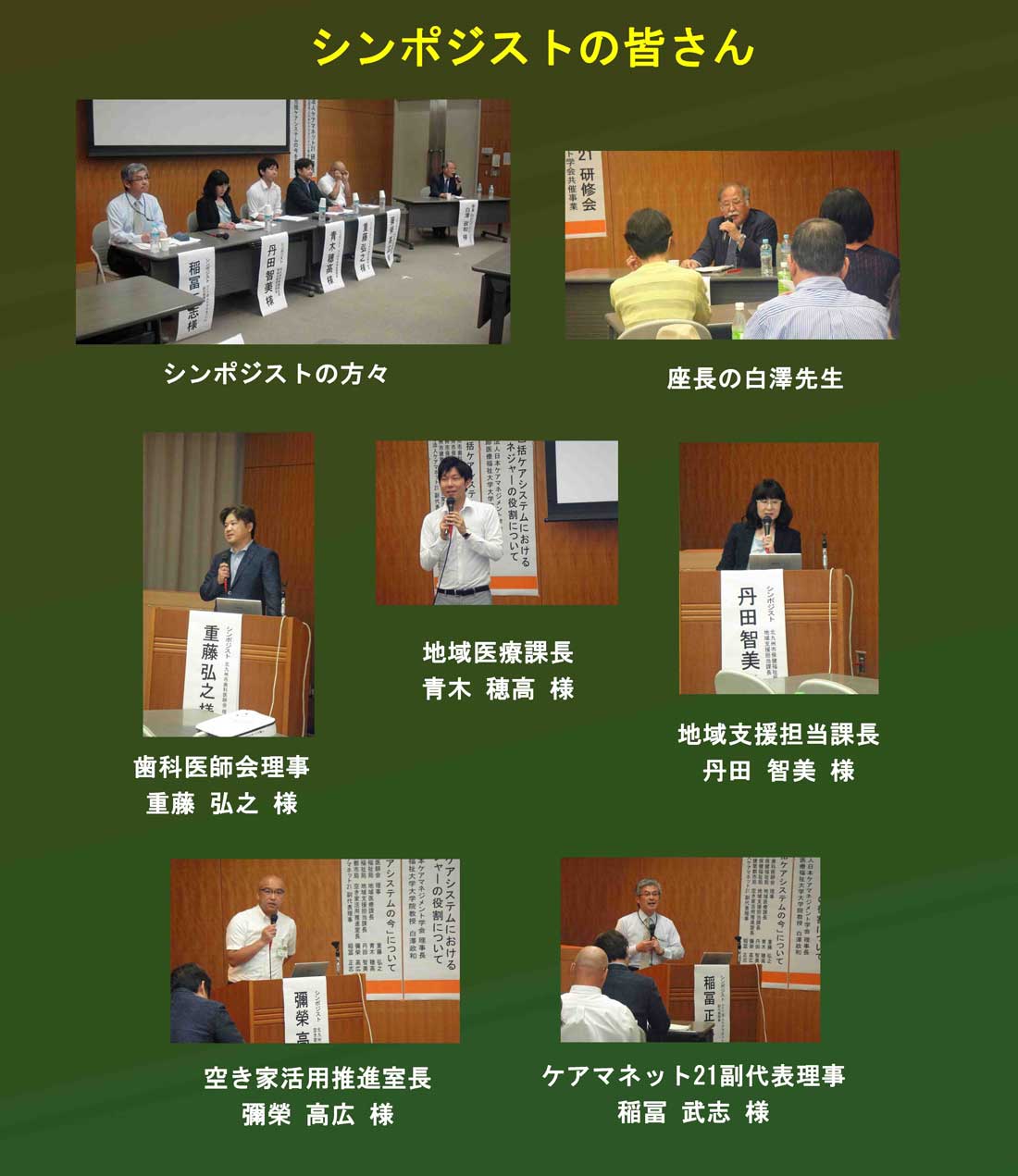

[R02] 研修会(講演・シンポジウム)

研修テーマ:「地域包括ケアシステムの今を考える」

時代は、平成から令和へと移り変っても、少子高齢化の進展は都市部を中心により今後一層加速していくことが見込まれており、もともと高齢率の高い地方の状況と合わせて、高齢化を取り巻く課題はますます深刻度を増しています。

こうした中、全ての人々が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を各地域の実情に応じて深化・推進していくことがますます重要となっています。

地域包括ケアシステムの構築に当たっては、在宅支援の要を担うケアマネジャーの果たす役割がとりわけ重要であるといわれていますが、具体的にどのような対応が必要であるか等については十分な理解が進んでいるとはいえない状況が見られます。

こうしたことから、NPO法人ケアマネット21では、一般社団法人日本ケアマネジメント学会と共催で「地域包括ケアシステムの今を考える」をテーマに研修会を開催しました。

今回の研修会は、日本のケアマネジメント の第一人者である白澤政和教授をお迎えし、北九州市及び北九州市歯科医師会のご協力を得て参加者の実践力の向上に向けて研修会を開催しました。

今後、この研修成果をぜひ広めていただきたいと思います。

多くの方に参加していただき有り難うございました。

また、今回の研修では修了証を発行しましたので、主任更新研修などにご活用ください。

記

1.開催日時 令和元年 6月1日(土曜日) 10時~15時30分

2.研修会場 総合福祉センター アシスト21 2階講堂

小倉北区馬借一丁目7番1号

3.プログラム

(1)講演 10時~12時

演題: 「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジャーの役割について」

講師: 一般社団法人 日本ケアマネジメント学会理事長

国際医療福祉大学大学院 教授 白澤 政和 先生

(3)シンポジウム 13時~15時30分

テーマ:「地域包括ケアシステムの今」について

シンポジスト: 北九州市歯科医師会 理事 重藤 弘之 氏

北九州市保健福祉局 地域医療課長 青木 穂高 氏

北九州市保健福祉局 地域支援担当課長 丹田 智美 氏

北九州市建築都市局 空き家活用推進室長 彌榮 高広 氏

NPO法人ケアマネット21 副代表理事 稲富 武志 氏

研修テーマ:「地域包括ケアシステムの今を考える」の研修に参加して

令和元年6月1日に開催された「地域包括ケアシステムの今を考える」の研修会に参加させていただきました。白澤先生の講演を拝聴する貴重な機会をいただきましてありがとうございました。 令和元年6月1日に開催された「地域包括ケアシステムの今を考える」の研修会に参加させていただきました。白澤先生の講演を拝聴する貴重な機会をいただきましてありがとうございました。

私にとって令和初の、また在宅ケアマネジャーから病院の医療連携室に仕事の場を移しての初めての研修会ということもあり、大変有意義なものとなりました。

2025年が確実に近づいてくる昨今ですが、すでに2040年を見据えなければならない時期となっていることを改めて認識することができました。2040年は団塊ジュニア世代である私自らが高齢者となるまさにその時であり、文字通り“我が事”として地域包括ケアシステムの推進に資するような行動をとっていかなければならないことを実感することができました。

また白澤先生の講義の中で、今まで当たり前のように使ってきた“自立”という言葉の意味について改めて考えることができ、目が覚める思いでした。

午後からのシンポジウムでは各シンポジストの取組をわかりやすく具体的に説明していただきました。その中でも特に「北九州医療・介護連携プロジェクト」については、医療連携室所属として身の引き締まる気持ちでお聞きすることができました。

白澤先生、シンポジストの方々、そして事務局の皆様、今回も素晴らしい研修会ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

髙橋 輝夫

研修会アンケート結果はこちらから

『講演とシンポジウムの様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

[R01] 総会 及び 研修会(講演)

研修テーマ:「高齢者介護における介護者のひきこもり問題やその支援について」

NPO法人ケアマネット21では2019年度定期総会ならびに第1回研修会を開催しました。

本年度の研修は、「これからの地域共生社会の構築に貢献できる」をメインテーマに企画しております。

総会後の第1回研修会では、精神障害者やひきこもり者等の支援のためのNPO法人を立ち上げ、居場所の確保、地域におけるリハビリテーション体制づくり、社会的偏見の払拭、共生のまちづくりを目指し地域に貢献の実績がある、山口大学大学院 教授 山根俊恵氏にご講演をいただき、ひきこもり支援の実際等を学びました。

本研修には多くの皆様のご参加をいただき有り難うございました。

記

【日 時】 2019年 5月11日(土)

【総 会】 10:00~10:30 (総会は会員のみ)

平成30年度の活動報告と令和元年度の活動計画及び予算の提案を行い承認されました。

【研修会】 10:30~12:00

講演 「高齢者介護における介護者のひきこもり問題やその支援について」

講師:山口大学 大学院医学系研究科

教授 山根 俊恵 氏

【場 所】 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

研修会アンケート結果はこちらから

『総会の様子』

『研修の様子』

以 上

このページのトップに戻る このページのトップに戻る

|